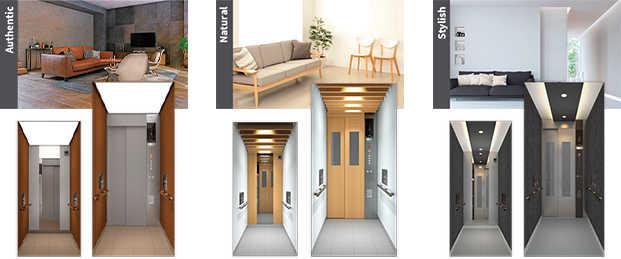

知ってるようで知らない!?

エレベーターの不思議(第2回)

ふだん何気なく利用しているエレベーターですが、注意してみると知らない事も多いのではないでしょうか。

乗り場とかごにまつわるミニ知識を紹介した「知ってるようで知らない!?エレベーターの不思議(第1回)」に続き、今回は技術動向なども含めてちょっと気になるエレベーターの裏側を見ていきます。

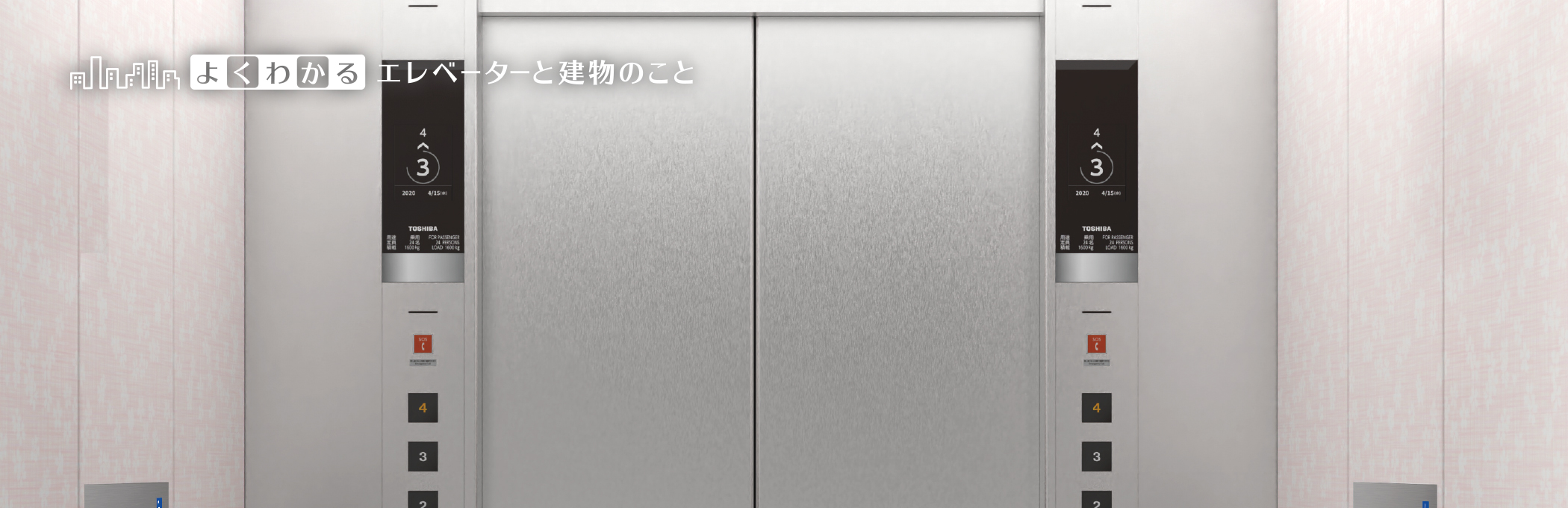

エレベーターの内装で人気なのはどんな色?

木目調など落ち着いた色合いが人気です。

ドア、側板、天井などエレベーターの内装は難燃材料であれば基本的に自由にお選びいただけます。木目調など暖かで自然な印象のNatural、モダンで洗練されたモノトーンを基調としたStylish、高級感のある重厚なAuthenticなどテーマ別にデザインをご用意させていただいていますが、2022年のSPACELかご内化粧鋼板(基本仕様)採用ランキングをみると木目調など落ち着いた色合いの人気が高いようです。

SPACELではかご側板の側面と背面で色を変えるツートーンインテリアにも対応、より幅広い表現が可能となっています。

エレベーターの「ペットボタン」って何?どんなふうに使うの?

ペット同伴でのエレベーター乗車を外部に知らせるボタンです。

ペット飼育可のマンションでは、エレベーターにペットが同乗することがあります。

ペットボタンとは、ペットとの同乗が気になる方に配慮し、ペットがエレベーターに同乗していることをのりばインジケータに表示できるボタンです。

エレベーターかご内操作盤にある「ペットボタン」を押した後、行き先階ボタンを押すと、行き先階ののりばインジケータに「ペット」と表示されます。これにより、ペットが乗っていることを他階のエレベーター利用者にお知らせすることができます。

※本仕様は有償付加仕様となります

エレベーターの上り/下りは点灯したライト以外に判別方法はあるの?

矢印表示やライトの点灯だけではなく、到着音でも判別できます。

上の階に行きたいのに間違って下りエレベーターに乗ってしまうといった乗り間違いがないよう、上り下りは矢印表示やランプ点灯だけではなく、到着音でも判別できるようになっています。

東芝エレベータの到着音は2音で構成されているのですが、「ピンポーン」と2音目の音程が低い場合は下り、逆に「ポンピーン」と2音目が高くなっている場合は上りです。視覚障がい者の方にもやさしい到着音。設定されているエレベーターを利用されるときにはぜひ耳をかたむけていただければと思います。

定員オーバーになるとブザーが鳴りますが、どういう仕組み?

エレベーターの床全体が巨大な重量計になっています。

エレベーターには積載量を計測するためのセンサーが組み込まれていて、重量が上限を超えるとブザーが鳴る仕組みになっています。エレベーター自体がいわば巨大な重量計になっているのです。

エレベーターには定員も記載されていますが、実際には人数ではなく重さで判断しているため、重い荷物をもって乗車した場合は定員以下でも重量オーバーになります。逆に子どもなど体重の軽い人が多い場合は定員を超えてもブザーはなりません。

この定員ですが、日本では1人65kgと見なして積載量の上限を定める一方、平均体重の重い欧州では定員1人を75kgで数える国が多くなっています。

エレベーターのロープの太さはどれくらい?

最新機種では5mm径のロープを6本から10本使用しています。

エレベーターに使用されるロープは、素線という細い線材を寄り合わせたストランドを束ね、さらにこれをより合わせる形で作られています。東芝エレベータの最新機種(SPACEL)では5mm径のロープを6本から10本使っています。

ロープは曲げに弱いことから、ゆるやかな曲げにするためメインシーブ(ロープをかける滑車)の直径をロープ径の40倍以上にするよう建築基準法で定められています。巻上機の小型化にはメインシーブの直径を小さくする必要があるのですが、東芝エレベータでは強度を上げた素線を用いたロープを使用することで、小さいロープ径で高い規格破断力を出しています。

万が一ロープが切れたらどうなるの?

安全装置がかごの落下を防ぎます。

アクション映画などにはエレベーターがそのまま落下していくシーンがありますが、ロープが切れても安全装置が設けられています。ロープ式エレベーターは法規で2本以上のロープの設置が義務付けられており、そのうち1本が破断してもかごが落下しないよう十分な強度を持つロープを適用しなければなりません。

万が一すべてのロープが破断した場合でも安全装置である非常止め装置が動作し落下を防止します。さらに、昇降路の底部にはバッファと呼ばれる緩衝器が設置されています。非常止め装置が動作しなかった場合でも、バッファによって落下の衝撃を低減させる仕組みになっています。

ロープがないエレベーターはあるの?

油圧式エレベーターなどいろいろな方式のエレベーターがあります。

ロープのないエレベーターの代表として油圧式エレベーターというものが存在します。これは巻上機ではなく電動ポンプで油圧ジャッキを働かせて、エレベーターを昇り降りさせる駆動方式のエレベーターです。珍しいものでは水で駆動する水圧式といったものも存在し、機械室に消火設備を設置するのが困難な場所で使われています。

リニアモータ式エレベーターの研究開発も進められています。リニアモータ式はかごがロープで吊られていないことから、垂直方向だけではなく横方向の移動も可能なため、未来のエレベーターとして注目を集めています。

エレベーターに乗っているときに閉じ込められたら窒息しない?

窒息することはないので、落ち着いて救出をお待ちください。

地震や火災などの非常時には、利用者の閉じ込めを防ぐための管制運転機能で最寄り階に停止するようになっています。また、エレベーター内の空間は密閉構造ではなく、必ず換気口があります。このため万が一閉じ込められた場合も酸素不足になるおそれはありません。インターホンで外部と連絡をとって、落ち着いて救出をお待ちください。ドアをこじ開けようとすると機器が故障し、かえって救出が遅れることもあります。思わぬケガの可能性もあるので、無理な脱出は絶対にお止めください。

エレベーターの省エネ技術はどのぐらい進歩したのでしょうか。

最大50%の消費電力削減を達成しています。

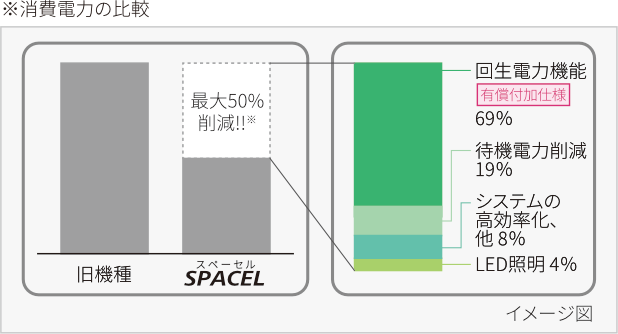

2000年代前半に発売していた製品(SPACEL-EX)と最新機種(SPACEL)を比較すると、最大50%の消費電力削減を達成しています。

制御装置の進歩による待機電力の削減やシステムの高効率化、LED照明の採用に加え、エレベーターを発電機として利用する電力の回生機能(有償付加機能)などを組み合わせることで大幅な電力削減を実現しました。

また、標準形エレベーターとして業界初の「ローラーガイド」を採用し、走行時の摩擦抵抗を小さくすることで効率を良くしています。また、「ローラーガイド」は効率を良くする以外に、メンテナンス時のガイドレールへの給油を不要とできるなど省資源にも貢献しています。

エレベーター関連の特許にはどんなものがあるの?

技術的なものから意匠的なものまで多くの特許を取得しています。

東芝エレベータが取得した特許のうち、技術的なものでは高層ビル昇降の際に感じる気圧の変化を緩和する装置がTAIPEI101のエレベーターで採用されています。

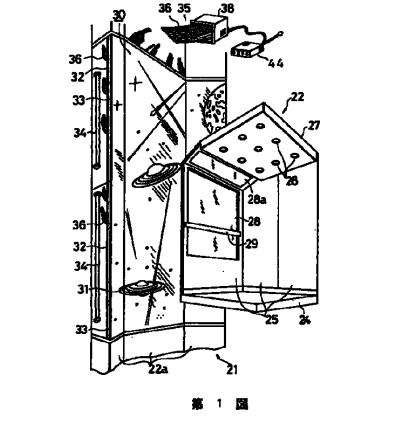

一方、意匠的なものでは昇降路内に仕掛けを作ったものがあります。エレベーターかご内に大きな窓を設け、そこから見える昇降路内壁に迫力のある宇宙や海中などの画像を印刷した基板を設置し、映像スクリーンや照明ランプなどを使って画像を立体的に見せるようにするというものです。時間を持て余しがちなエレベーターでの移動時間もあっという間に過ぎそうですね。

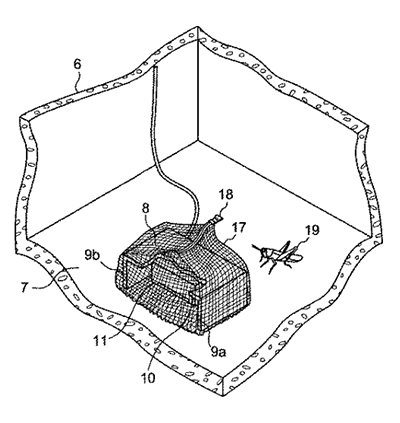

面白いものではエレベーターのピットに設置された漏水センサーにバッタなどの虫や小動物が接触しないよう網で覆う装置などもあります。この特許では小動物の例として「カマドウマ」が挙げられています。田舎の家では昔よく見かけましたね。

次回は「こんなに複雑!エレベーターをとりまくさまざまな法律や規定(前編)」です。

乞うご期待!