約60種もの世界の茶葉が展示されたブースでは、実際に世界各国の茶葉を触り、香りを嗅ぐなど五感で感じることができる。発酵の具合や生産工程の違いで色が違うのがよく分かる。

●日本茶にもさまざまな種類がありますよね。

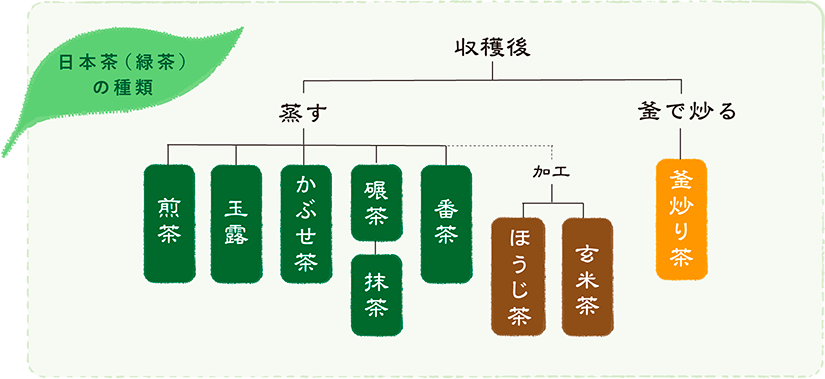

日本茶の種類は、お茶の葉の栽培工程と摘んだ茶葉の製造工程で違ってきます。お茶の木は同じでも、製造工程で収穫後に蒸すか炒るかで違い、蒸さずに炒ると「釜炒り茶」もしくは「ぐり茶」と呼ばれます。生産量は少なく、主に九州で作られており、茶葉がくるっと丸まっているためそう呼ばれています。一方、大半は蒸して作る「煎茶」で、その煎茶などを強火で炒ると「ほうじ茶」、炒り米を混ぜると「玄米茶」となります。また、煎茶にも短時間で蒸す「普通蒸し」「浅蒸し」煎茶と、日光に当たり葉が硬いものを倍の時間をかけて蒸す「深蒸し」煎茶があります。同じ蒸すものでも、栽培工程で収穫前に日光を当てないよう被覆した茶葉は、「かぶせ茶」や「抹茶」用の「碾茶」、高級な「玉露」になります。近年、日本では核家族化の影響もあり、ペットボトルのお茶の需要はあっても、急須を使ってお茶を淹れる習慣が少なくなっています。国内消費量が減る一方で、日本茶の需要は年々高まり、特に抹茶は海外で大変人気で、国も輸出量の拡大を推進しています。

●どのように栽培されているのでしょう?

静岡では、年によって若干変わりますが、一番茶の収穫は4月末頃から始まり新茶が出回ります。6月頃に二番茶が出て、秋口に秋冬番茶と大体年3回収穫します。夏の三番茶は強い日差しに晒されて茶葉が硬くなるため、刈り取らないところが多いです。今はほとんど機械で収穫するため、収穫期が終わった秋から冬にかけて、台切りといって収穫機械に合った形状で高さや形を統一して切り落とし、茶樹の形を整えていきます。茶樹は、幼木を植えて3年ほどで収穫し始め、大体30年ほどで抜いて新しい茶樹を植えます。通常、木は放っておくと大きくなりますが、新芽を摘むことで数十年で力が弱くなるためです。ところが、静岡県藤枝市には1700年代に蒔いた種の木で、樹齢300年といわれる大茶樹があり、毎年新芽を出し続けています。今でも手摘みで収穫され、縁起物として市内の高齢者施設に贈呈されています。

藤枝市によると樹高4メートル、周囲33メートルで、静岡県内最古の茶樹とされている「大茶樹」。今でも毎年15キログラムほどの茶葉が収穫されているという。

●収穫後、茶になるまでの工程は?

摘んだお茶の葉はすぐ加熱しないと発酵し始めるため、煎茶や碾茶(抹茶)、玉露用などは収穫後24時間以内に蒸して乾燥させます。静岡県では山側や一日の寒暖差が大きい地域は葉が柔らかいため、蒸す時間は約30秒で「普通蒸し」、「浅蒸し」が多くなります。一方、海側は日光が当たる時間が長く、葉が硬くお茶を抽出しづらいため、約2倍の時間をかけて1分ほど蒸します。それが「深蒸し煎茶」です。味は産地や品種によって変わるのはもちろん、蒸し方や製法によっても違います。

本来、お茶にはテアニンというリラックス効果のある成分があるのですが、日光に当たるとテアニンがカテキンに変化します。カテキンは抗酸化作用や殺菌作用、血圧や血糖値対策にも有効とされ、日本で一般的に飲まれる少し渋めのお茶はこれに当たります。逆に、玉露や抹茶は出汁のようなまろやかな味わいが特長でテアニンを多く含みます。

茶葉を蒸し終え、機械で軽く揉みながら乾燥させると荒茶が出来上がります。これが一次加工で、この段階でも飲めますが、そこから火入れやブレンドの仕方によって、さまざまなお茶へと加工されていく仕上げの工程に入ります。ですから基本的にお茶農家さんが荒茶作りまでを行い、そこからは荒茶を買い入れた茶匠さんがいわゆるお茶として販売される状態に製造します。

ふじのくに茶の都ミュージアムでは、江戸時代初頭に活躍した小堀遠州ゆかりの茶室と茶園を組み合わせて復元しています。庭園越しに富士山が見える茶室で、茶道体験も可能です。

閉館日(火曜)以外、9時半より定時間開催。所要時間約20分。各回先着16名まで。茶室入口の受付にて申し込み。料金600円(別途、博物館観覧券が必要)

※体験料金の支払いは現金のみ。 ※2025年4月現在の情報。

ふじのくに茶の都ミュージアム

で教えてもらった

-

茶のパッケージの説明書をよく読みましょう。

品種や製法により、美味しく飲める湯温や抽出時間が異なります。 -

湯はポットから直接急須に入れず、一旦湯吞にとって

茶葉に合う湯温まで冷まします。湯呑みも温まり、一杯の湯量も量れます。※湯温が熱すぎると苦みと渋みが強く、日本茶特有の旨味や甘みを感じにくくなります。

-

基本的に普通蒸し煎茶は約70度の湯で約1分、

深蒸し煎茶は約80度で約30秒、

玉露は約50度で約2分~2分半浸出すると飲み頃です。 -

急須から湯呑(2客以上)に茶を注ぐ際は、

茶の濃さと量が均一になるように、人数分の湯呑に数回に分けて少しずつ注ぎます。

最後の1滴まで注ぎ切りましょう。