夏も近づく八十八夜。立春から八十八日が経つゴールデンウィーク頃から、各地で一番茶の収穫が始まる。これがいわゆる新茶で、その後も二番茶、三番茶、秋冬番茶と、地域によっては年に4回も収穫を行うそうだ。なかでも年間収穫量の約6割を占めるといわれる一番茶の季節は、茶農家にとって一番の繁忙期。そこで今回は、2024年度も一番茶の生産量が日本一となった静岡県にスポットを当て、面積日本一を誇る牧之原大茶園の一角に佇む「ふじのくに茶の都ミュージアム」を訪ねた。日本茶の歴史から飲み方まで幅広く展示・紹介されており、栽培方法や種類などについて幅広く伺った。

- ふじのくに茶の都ミュージアム

-

静岡県島田市金谷富士見町3053-2

TEL 0547-46-5588

敷地内には江戸時代の大名茶人、小堀遠州が手掛けた庭園も復元され、自由に散策することもできる。

●見渡す限り茶畑が広がっていますね。この辺りは何茶の産地なのでしょう?

一番茶の生産量が日本一の静岡県内で最も生産量が多いのが牧之原市なんですが、ここ島田市や金谷町など隣接する一帯で約5,000ヘクタール、東京ドーム約1,100個分の茶畑が広がっており、その面積も日本一です。施設周辺は牧之原茶、金谷茶、掛川茶などの産地で、そのように地名を冠したお茶もあれば、静岡のいろんな地域のものをブレンドして静岡茶として販売しているものもあります。ちなみに、よく聞く「やぶきた」とは茶樹の品種名で、その昔、今の静岡市内で竹やぶを茶畑として開墾した際、その北側で良いお茶ができたことで名付けられました。その後、広く使われるようになり、現在、日本で登録されている100種類ほどの品種のうちのほとんどが、「やぶきた」かそれとの掛け合わせなのです。昔は種から栽培していたため、他花受粉で同じものを再現できず品種や味が若干変わってしまっていたのですが、今は挿し木で増やすため品種の管理ができ、新しい品種を開発する際には種から交配させています。

(上)施設周辺は牧之原茶や金谷茶の産地。山肌に「茶」の文字が浮かび上がる粟ヶ岳の麓一帯は掛川茶の産地。収穫期の春先に霜が降りると一番茶の収穫ができないため、収穫前には防霜ファンを回し、上空の暖かい空気を下に向ける工夫がされている。(下)茶畑の反対側には駿河湾へと続く一級河川の大井川。

●静岡県が日本茶の一大産地となったのにはどのような理由があったのでしょうか?

江戸幕府倒幕後、職を失った武士がこの地を開拓してお茶作りを始めたのがきっかけです。もう一つは、近くを流れる大井川に橋が架かったことで、対岸まで人や物資を運ぶ川越人足が職を失い、お茶作りに関わったといわれています。そして、清水港から海外にお茶が輸出されていたことも、静岡がお茶の一大産地となった所以です。さらに、お茶は雪や霜に弱く、冬も比較的温暖な静岡の気候は、お茶作りに大変適していたんです。

お茶が日本に初めて伝わったのは、西暦800年頃で、遣唐使が中国からお茶作りを学んで持ち帰ったのが起源といわれています。それまで日本ではお茶は作られていません。最初は採った葉を煮出し、薬草のように扱われていました。鎌倉時代には葉を窯で煎じて細かく砕き、抹茶として点てて飲む茶道文化が中国から伝わります。静岡茶は中国に禅の修行に行った聖一国師(円爾)というお坊さんが、1200年代に修業先の気候が静岡と似ているということで種をもらってきて栽培したのが始まりといわれています。江戸時代にはまだまだ高級品ではあったものの、淹れて飲む今の日本茶の形態となり、少しずつ庶民にも広まっていきました。お茶好きとしても知られた徳川家康ゆかりの地でもあり、静岡が古くからお茶の産地として有名だったことがよく分かります。

館内には茶の起源とされる、中国雲南省にある樹齢千年ともいわれる茶樹のレプリカが展示されている。

●私たちが日頃から親しむ茶は中国から伝わったんですね。

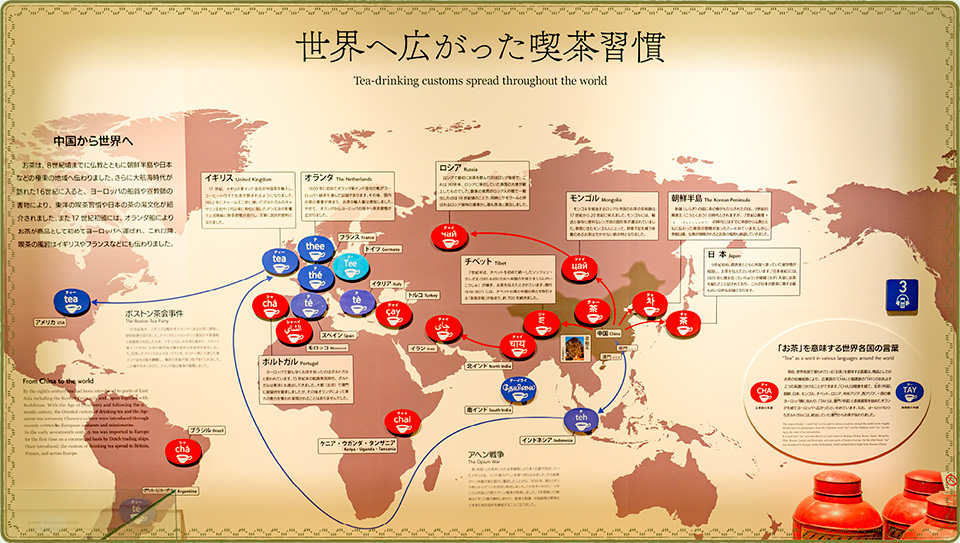

お茶の起源は諸説ありますが、中国の雲南省からとされています。昔は高さ10メートルほどある高い木の新芽を摘んで、それを煎じて飲んでいたといわれています。それが次第に収穫しやすいよう背丈の低い茶畑に改良されていきました。お茶は中国から世界各国へ広まっていき、内陸で伝わるうちにお茶(チャ)が「チャイ」となり、エジプトのカイロ辺りで「テ」、イギリスでは「ティー」と呼ばれるようになりました。お茶の種類や飲まれ方も世界各国でさまざまですが、代表的な緑茶、ウーロン茶、紅茶は全て同じ茶葉からできています。違うのは収穫後の製造工程、加工方法で、ポイントとなるのが発酵です。収穫した後そのまま放置しているとどんどん発酵が進みます。発酵させないようすぐに加熱すると緑茶になり、若干発酵させた後に加熱するとウーロン茶、しっかり発酵させてから加熱すると紅茶になります。

起源である中国から陸路海路で世界各地へ広がっていったお茶。 出典:「ふじのくに茶の都ミュージアム」内の展示。