エスカレーターの不思議(前編)

エスカレーターの動く仕組みと安全な乗り方

誰もが一度は乗ったことのあるエスカレーターですが、いったいどんな仕組みで動いているのでしょうか。

今回はエスカレーターのメカニズムや安全な乗り方、緊急時の対応などさまざまな疑問について、東芝エレベータの吉田雅人さんに聞きました。

東芝エレベータ株式会社

技術統括部

商品技術企画部

参事

2003年鳥取大学大学院工学研究科機械工学専攻を修了後、東芝エレベータに入社。エスカレーター開発、エレベーター開発を経て、現在は商品技術企画部に所属。エスカレーターおよびエレベーターの商品企画業務に従事している。昇降機等検査員、日本機械学会会員。

エスカレーターはどんな仕組みで動いているの?

──エスカレーターは、乗り口付近では平らなのに、だんだん踏段がせり出してきて階段になり、降り口が近くなると踏段が平らになってどんどんしまわれていきますよね。これはどういう仕組みになっているのでしょうか。

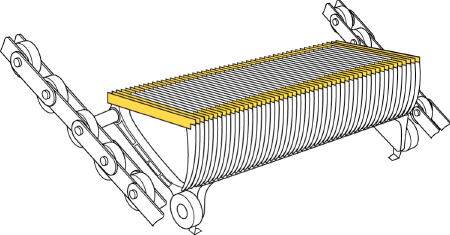

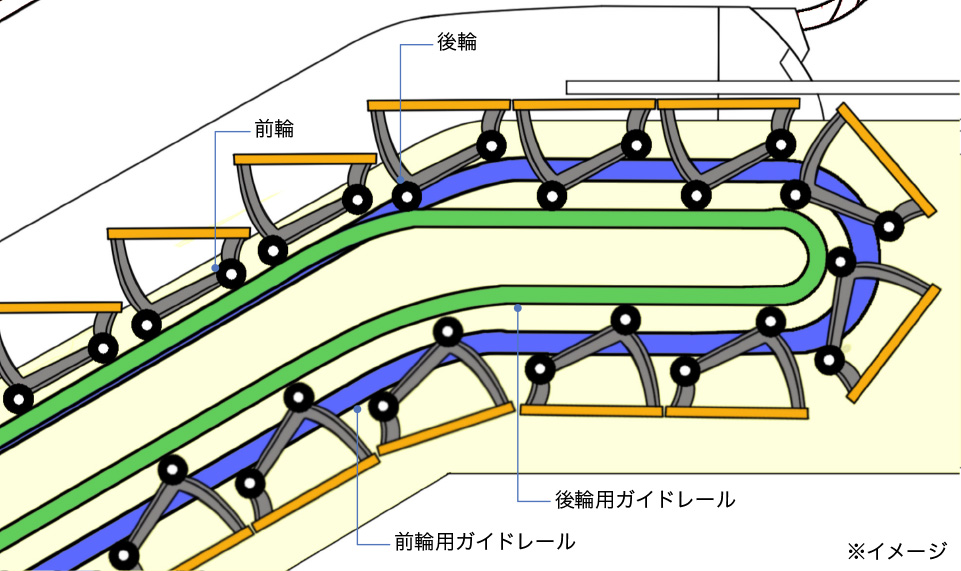

吉田エスカレーターの踏段は、横から見るとカタカナの「フ」の字のような形をしていて、両端にローラーが付いています。前側に2個、後ろ側に2個と、一段につき4つのローラーが付いているのですが、前側と後ろ側は、それぞれ別のガイドレールに沿って動いています。

ガイドレールの位置関係を上下に変える事で踏段が水平になったり、勾配ができたりします。ガイドレールが重なるような位置関係では勾配ができ、高さを変えてガイドレールを敷けば動く歩道のようにずっと水平になります。

──しまわれる仕組みも同じですか。

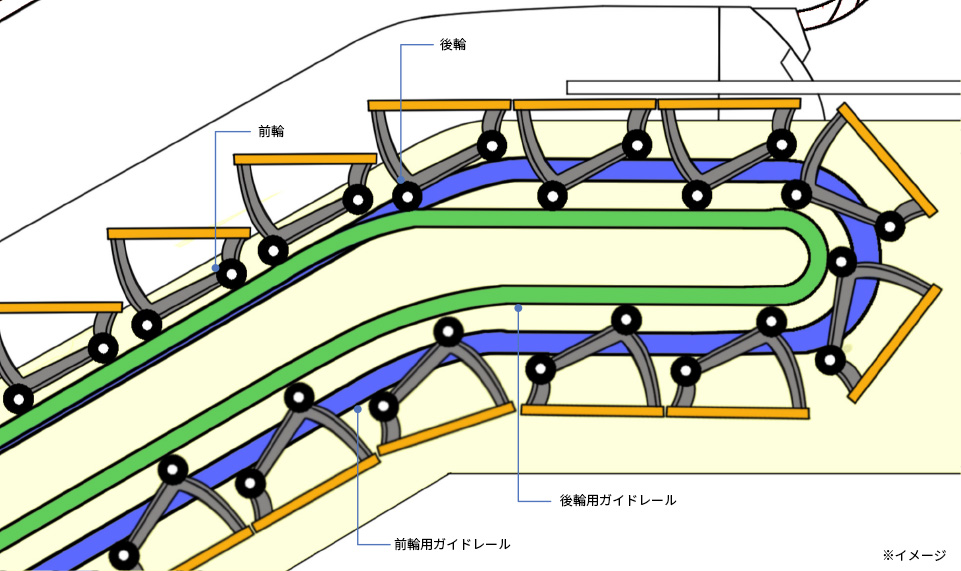

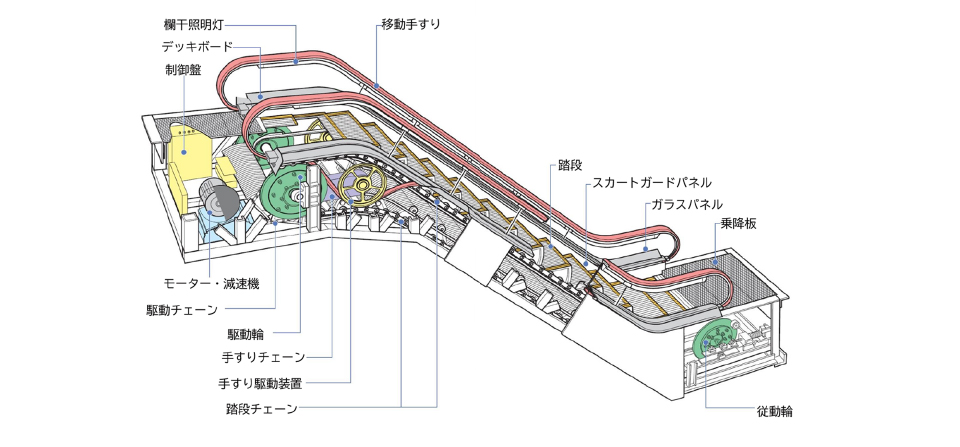

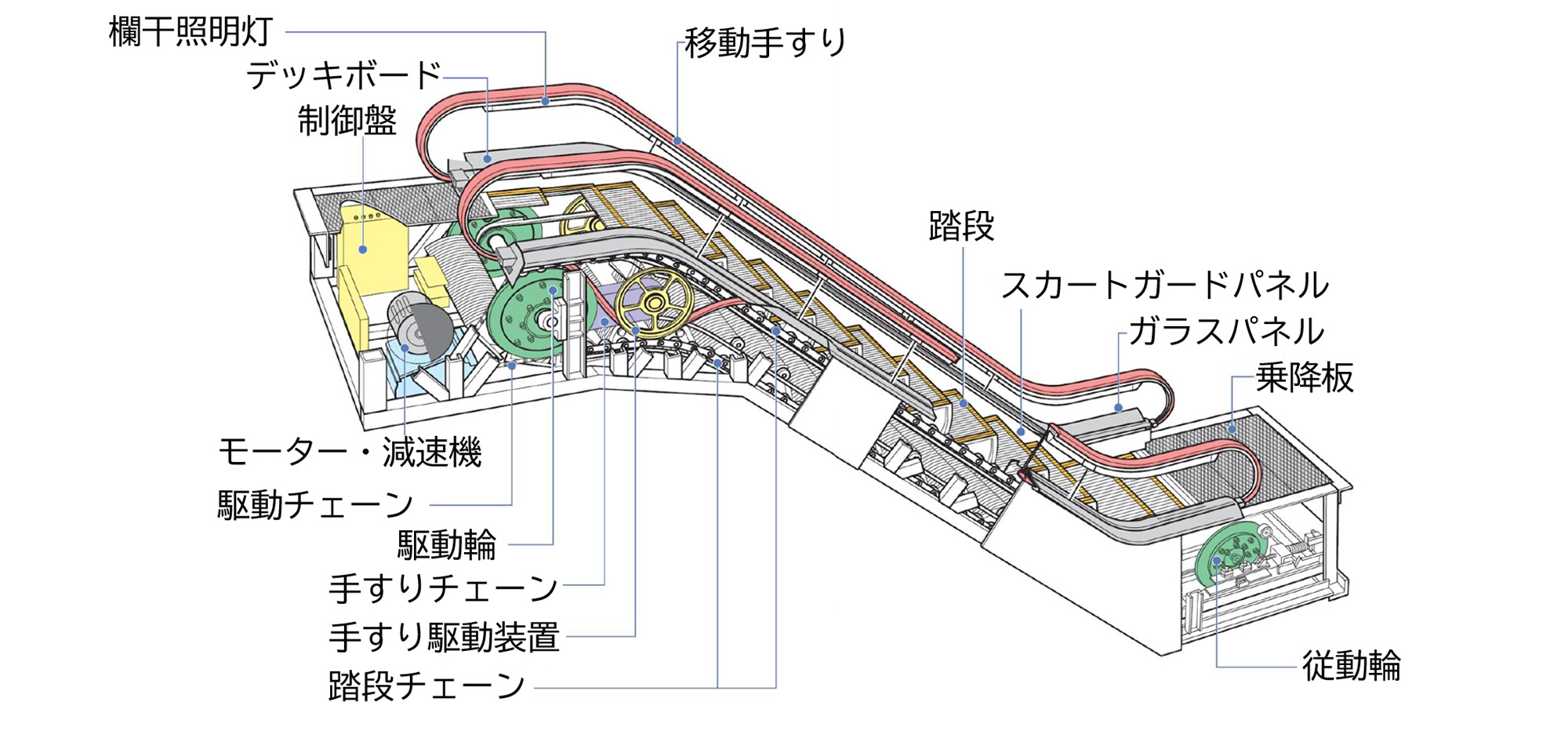

吉田そうですね。図に示すように、踏段がレールに沿ってぐるりと反転して、ひっくり返った状態で戻っていきます。エスカレーターはこの繰り返しで動いています。

──動力はどのようになっているのでしょうか。

吉田下の図に示すように、上の階にはモーターや制御装置の入った機械室があり、駆動輪という歯車のような部品も入っています。下の階にも機械室があり、従動輪が入っています。

この駆従動輪に踏段チェーンがかかっており、踏段チェーンには踏段が取り付けられているので、モーターの回転力で駆動輪が回ると踏段も動きます。自転車と同じような仕組みですね。

──移動手すりは踏段と速度が違うように感じるのですが、駆動は同じ仕組みですか?

吉田移動手すりもモーターの回転力を使っています。本来、移動手すりと踏段は同じ速度でずっと動き続けるのが理想なのですが、移動手すりはベルトの伸びや摩耗でどうしてもしだいに速度が落ちていきます。移動手すりが遅れると移動手すりにつかまっている利用者が後ろのめりに倒れる恐れがありますので、移動手すりは踏段よりちょっと先行するよう速度を調整しています。

──この仕組みは上りも下りも同じなのでしょうか。

吉田そうです。エスカレーターはどちら向きに運転していただいてもいい商品になっています。スイッチにキーを差し込んで操作することで運転方向は変わります。

例えば、朝夕で導線が変化するような設置環境では、施設管理者さまのご判断で都度運転方向を変えることができます。

3人並んで乗れるエスカレーターがないのはなぜ?

──ところで、踏段の大きさについては何か規定があるのでしょうか。

吉田結論からいうと、法規で定められています。まず、幅についてですが、エスカレーターというのは移動手すりをつかんで乗るのが安全な正しい乗り方なので、踏段の幅が広くて横に3人並んで乗れてしまうと真ん中の人は移動手すりをつかめません。そこで日本では幅は1.1m以下と定められています。一方、踏段が平らなまま運行される水平型動く歩道では、一定の条件を満足する場合には、幅1.4m程度と広いものもあります。

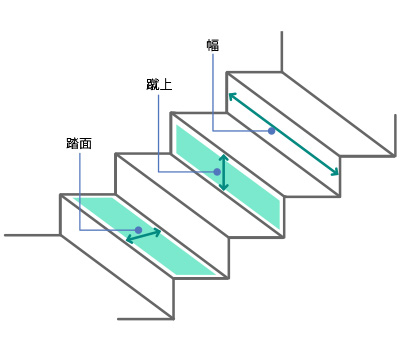

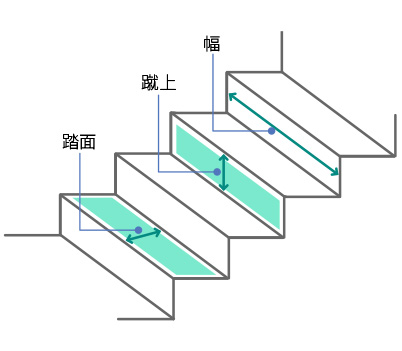

踏面(奥行)は安全面から決まってきます。エスカレーターの勾配は法規で定められており、一般的には30度以下ですが、建物内の占有スペースを小さくできるメリットがあることから、特殊なエスカレーターとして、一定の条件を満足する場合は勾配を35度まで拡大することが認められています。ただし、この場合は前記一定の条件の一つとして踏面が35cm以上という基準があり、実際にはこれよりちょっと長い40cm程度で各社そろっています。30度以下の普通のエスカレーターでは法規の縛りはありませんが、部品は共通化した方が得策なので踏面は同じ約40cm程度になっています。この場合、蹴上(段差)は勾配が30度の場合は20cmより少し大きな値になります。

こうした寸法はエスカレーターが発明された頃からほぼほぼ変わってないイメージですね。

──一般的に上りやすい階段は踏面24cm、蹴上18cmといわれていますから、エスカレーターは一回りサイズが大きいですね。最近、エスカレーターは立ち止まって乗るのが正しいといった話題が出ていますが。こうしたことも関係しているのでしょうか。

吉田そうですね。考え方が最近変わったわけではなくて、エスカレーターは最初から歩いて乗るようには作っていないのです。

まず、20cmの段差というのは階段としては歩きにくいですし、段差が変化していくところではどうしてもつまずきやすくなります。立ち止まって乗っている人の横を通過する時、ぶつかってトラブルになることもあります。法規的に歩いてはいけないというわけではないのですが、メーカーとしては立ち止まって乗ることを推奨しています。

もちろん、踏段の段差がない動く歩道の場合は事情が異なり、「歩かないでください」とはいえないですね。

──停電や災害時に止まったエスカレーターを使って避難しても良いのでしょうか。

吉田止まったエスカレーターは階段として利用するように設計されているわけではないので、避難にはできるだけ階段を使っていただければと思います。もちろん、エスカレーターに乗っている時に何らかの原因で止まってしまった場合は仕方がないですね。

──正しい安全な乗り方について教えていただけたらと思います。

吉田黄色い線の内側に立ち止まって移動手すりを持つ乗り方です。前の人との間隔を空けるかどうかですが、ぎゅうぎゅう詰めで乗るより、一段以上空けて余裕を持つ方が安全です。

もしものときと日頃のメンテナンスはどうすれば?

──それでも、お客さまが飲み物をこぼしてしまったり、荷物をはさみ込んでしまったりといったトラブルが起きる可能性もあると思います。こんな時はどうすればよいでしょうか。

吉田異常を検出して自動停止するという安全装置がいくつかついているのですが、危険な場合はためらわずに非常停止ボタンを押していただければと思います。動画で示している赤い部分が非常停止ボタンです。メーカーや機種によって微妙に場所は違いますが、乗り口と降り口付近に付いています。非常停止した原因が取り除かれた後、施設管理者さまによって再起動いただければよいのですが、再起動できない場合や、起動してもまたすぐに停止してしまう場合は保守管理を行う会社に連絡していただければと思います。

一度非常停止すると、いきなり動き出すことはありません。再起動するまで動かないので、館内放送や係員の指示に従って気を付けてエスカレーターを降りていただくことになります。

──よくわかりました。最後に日ごろの点検などについて管理者の方が気を付けるべきところはありますか?

吉田エスカレーターの場合、どうしても日常点検や清掃手入れが必要になります。ご購入いただいたお客さまに取扱説明書をお渡ししているのですが、一日1回破損チェックすべきところや、中性洗剤を使った移動手すりの拭き方などが書いてあります。説明書に沿って管理し安全に運行していただければと思います。

──ありがとうございました。次回は「ちょっと変わったエスカレーター」についてお話を聞きます。

次回は「エスカレーターの不思議(後編)」です。

乞うご期待!