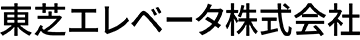

後方に見えるのは、回転蔟(まぶし)と呼ばれる木枠の中で作られたばかりの繭。

写真:阿部了 文:阿部直美

赤城山の裾野で作られる「座繰り糸」に魅せられて、

養蚕が盛んな群馬へ。

養蚕農家が使っていた築100年を超える家屋で、蚕とともに暮らし、糸を繰る。

小さな製糸所「蚕絲館」を営む、

東 宣江さんと平石 亘さんに会いにいった。

東 宣江さん

Nobue Higashi

平石 亘さん

Wataru Hiraishi

長方形の木枠が、いくつも天井から吊るされてあった。木枠の中は細かく区分されていて、白い繭がすっぽりと収まっている。神秘的な光景だ。数日前まで桑の葉をむしゃむしゃ食べていた蚕が、自分の吐き出した糸に包まれ、蛹の状態で繭の中にいるのだ。「繭になると生き物感が急になくなって原料みたいになっちゃうけど、今も生きている状態ですよ」。東宣江さんが繭を1つ切り裂いて、中の蛹を見せてくれた。掌に乗せると、黄土色の小さな蛹は湿っぽい感触で突くと身をよじる。

「お蚕の気持ちはわからないんですけど、最後の一週間はとにかくたくさん桑を食べて、もう体の中が満タンって感じになった時に、頭を振りながら糸を吐くんです。トランス状態みたいに2~3日、吐き続けます。その間、気持ちよく過ごしてもらえるように私たちは温度を管理して、衝撃を与えたりしないように気をつけるんです。吐くのを止めちゃうと、そこで糸が途切れてしまうので」

養蚕農家は一般的に、蚕を育て繭を出荷するまでが仕事だ。ところが、群馬県安中市の古民家で「蚕絲館」を営む東さんは、繭から生糸を製造、販売するまでを生業にする国内でも稀有な存在だ。彼女は、何かに導かれるようにしてここまできた。

子どもの頃から美術が好きだった。和歌山県の那智勝浦に生まれ、高校を卒業後は京都の短大で織物を専攻、そのまま西陣織のメーカーに就職した。伝統工芸士のもとに通い、織物作家を目指していたが、骨董市で古い絹の着物に出合ったことで東さんの人生は目まぐるしく動き出す。経験したことのない絹の手触りに衝撃を受け、「糸」という素材に興味を持った。調べるうちに、今も国産の繭で作った生糸が流通していることがわかった。

群馬県の赤城山の裾野では、年配の女性が手で生糸を繰っているらしい。そうと知ったら、いてもたってもいられない。2001年の冬、25歳の東さんは深夜バス「シルクライナー」で京都から前橋へ向かった。群馬県庁の職員のはからいで、“赤城のおばあちゃん”の手仕事を見せてもらえることになったのだ。

上州座繰器は江戸時代末期に今の形に。座繰りは女性の仕事だった。東さんが過去に使われていたものを収集。

「上州座繰器っていう手回しの道具を使って、おばあちゃんが生糸を繰っていたんです。ぐつぐつ煮えたお湯の中に繭が浮かんでいて、糸が引っ張り出されるとコロコロ揺れて。湯気が立ち上って、独特の匂いもして、何これ?って。もう、すべてにしびれちゃって。これは京都にいる場合じゃない、群馬だ!って思ったんです」。その日、東さんは織物作家の工房にも足を運んだ。「白一色の平織の反物を見た時に、なんて生き生きとして力強いんだと感動して。西陣のどんなに凝った反物よりも、おばあちゃんたちの座繰り糸で織ったものが魅力的に見えたんです」

当時は「糸繭商」と呼ばれる人が繭を届け、出来上がった生糸の重さで賃金を払う「賃引き」というしくみがあった。「私も座繰器で糸を作りたい」と糸繭商に願い出た東さんだったが、内職仕事ゆえ「生計を立てられるだけの収入にはならない」と断られた。そこでまた、間に入ってくれたのが先の県庁職員だ。あちこちに声をかけてくれて、最終的には安中市の「碓氷製糸株式会社」(当時は碓氷製糸農業共同組合)が彼女を受け入れてくれることになった。寮に入れることも魅力だった。製糸工場といえば、世界遺産に登録された隣の富岡市にある「富岡製糸場」が有名だが、1987年に操業を停止している。一般的にはあまり知られていないが、碓氷製糸工場は現在でも純国産の生糸の7割を生産する日本最大の器械製糸工場だ。赤城の座繰りを見学した3か月後には、東さんはもう安中にいた。

繭から引っ張った複数の糸は、まずケンネルという道具で糸をねじって密着させてから座繰器で巻いていく。

「夕方、工場の仕事が終わると、敷地内にある寮の部屋で座繰りの練習をしました。ありがたいことに、繭はいっぱいあったので。手で引いた糸を工場の人に見てもらい、半年後には『販売ルートに乗せてもいいよ』となって、工場内に“座繰り部門”ができたんですよ」。自動操糸機が音を立てて稼働している工場の片隅で、東さんは手回しの上州座繰器でカラカラと生糸を繰った。座繰り糸の素朴な風合いを好む人も多く、注文は順調に入った。

2年後に独立し、「蚕絲館」を立ち上げた。養蚕農家から直接繭を仕入れ、生糸にして販売する。ところが、契約していた年配の養蚕農家が引退することに。他を探したところで、また同じことが起こるのは目に見えていた。

一般財団法人大日本蚕糸会が発行している「シルクレポート」によれば、2024年の養蚕農家数は全国で134戸。その4分の3が70歳以上だという。ちなみに、2000年の養蚕農家数は3,280戸だったことから、この産業がいかにぎりぎりのところにきているかがわかる。

左上:蚕は糸を吐く場所を見つけるまで上へ上へと移動するため、重力で回転する蔟(まぶし)が考案された。右上:回転蔟から落下した蚕は人の手でわらの蔟へ。

左下:秋繭は春繭に比べて小ぶり。右下:繭掻きの機械で毛羽を取る。

「糸をやり始めた時、養蚕だけは手を出すまいと決めていた」という東さんだったが、そうも言ってはいられない。80代の夫婦の元に2年間通い、蚕が繭になるまでの行程を現場で教わった。ただ、養蚕には設備も桑畑も必要だ。実家は農家でもなく地縁もない、当時30歳の東さんが養蚕農家になるにはハードルが高すぎる。普通なら尻込みする状況なのに、東さんのバイタリティには驚くばかりだ。さらに驚いたのは、その後だ。

「実は、私が農家さんで研修をしていた時に、NHKの昼の番組がたまたま取材に来たんです。養蚕に興味を持った若者がいるって紹介されて。そうしたら、放送を安中市役所の方が見たらしく、養蚕をしたい女性がいるなら応援しよう、と言ってくださったんです」。今の蚕絲館の家屋や桑畑に行きついたのは、市が手助けしてくれたからだという。

「でも、農業なんてやったことがないもんだから、雑草が生えることさえよくわかっていなかったんです。ツル科の草で桑畑がジャングルになっちゃって。あの時は和歌山から両親が来て、鎌で分け入って草を刈ってくれました。養蚕までは無理だ、やめようと思ったんです」。そこで、またもや救世主。夫となる平石亘さん登場である。IT企業に勤めていた平石さんは、古い建物を巡ることが休日の楽しみだった。趣味の街歩きの最中に東さんと出会い2012年に結婚。なんと平石さんは会社を辞めて農業をやりたいと考えていたらしい。東さんが手を焼いていた桑畑の管理や養蚕を、そのまま彼が担うことになった。

沸騰した湯の中で、繭が煮えている。東さんが藁ボウキでささっと撫でると、繭が毛羽立って繊維がぐちゃぐちゃに絡まり合った。え? と思う。この、こんがらがった状態をどうするんだろう、と目を凝らしていると、すぐにリズミカルに繭が踊り始めた。表面の生皮苧(きびそ)という繊維が取り除かれると、1本ずつ繭からきれいに糸が伸びてくる。まるで手品のようだった。カラカラカラ、と上州座繰器の歯車が音を立てる。東さんはその日、40粒分の生糸を左手で引っ張り、撚って一本にしていた。空気をまとい、ところどころ節がある独特の風合いこそがこの糸の魅力だ。織物作家らの注文に応えて、糸を繰る。

繭を煮ることで糸がほぐれやすくなる。「ぐんま200」という蚕の品種は、繭1個がおよそ1300mの生糸になる。この日は40個の繭を1本の糸に撚る作業。蛹が透けて見えてきたら新しい繭に替えていく。

「ここへ来て知ったんですけど、明治の頃、安中には碓氷社っていう養蚕農家の組合があったんです。繭を作って売るだけでは買い叩かれる。各家庭で座繰り糸にして組合で品質を管理して売る方式です。そういう歴史のある土地だったんですよね」

導かれる、というのはこういうことかもしれない。東さんが暮らす地区の氏神様をまつる「咲前神社」は養蚕信仰の社だというので、最後の最後までびっくりしっぱなしだった。