最近、映画は観ていますか? 話題作の公開に合わせて映画館の席を予約したり、気分転換にふらっと映画館に立ち寄ったり。昨今では配信サービスでの視聴も選択肢に入り、映画鑑賞はより身近に感じられます。そんな「映画鑑賞」に何かしら良い効能があるとしたらどうでしょう? 映画鑑賞の効能について探るべく、今回は、映画に造詣が深い熊本大学 伊藤弘了准教授にお話を伺いました。

伊藤 弘了さん

Hironori Itoh

profile●熊本大学大学院 人文社会科学研究部 准教授。専門分野である映画研究では、日本映画、特に小津安二郎監督に造詣が深く、映像文化をはじめとするポピュラー・カルチャー全般に批評的関心を持っている。著書に『仕事と人生に効く教養としての映画』(PHP研究所)がある。

●映画に携わるようになったきかっけは?

大学時代のゼミで映画を分析的に観て論じるのが面白くて、映画論や表象文化論、メディア論などを学ぶうちにこの世界にのめり込んでいきました。その延長で、現在は映画やメディア文化について大学の文学部で教える傍ら、映画批評などを発信しています。よく「仕事として映画を観るとつまらないのでは?」と聞かれますが、学生時代は年間400本以上観るほど好きで、今でも月に10本程度は観ています。

●仕事もある中、どうやって月10本も?

最近は配信サービスも充実しており、好きなときに自宅や大学の研究室で視聴することもできます。子どもが騒いでいても周囲に気を遣う必要がなく、気候や天気の影響で外出が大変なときにも便利です。試写の招待も、コロナ禍以降は映画館ではなくオンラインでの視聴が中心です。

ただ、昔はどこの街にもあったレンタルビデオ店の減少については危惧しています。配信サービスの配信元は複数ありますし、期間限定配信だったりするため、学生に作品を観る課題を出す際には配慮が必要です。テレビで放映されたとしても、そもそも学生がテレビを持っていなかったり…。「巨匠もの」や名作も、配信されていないと観る機会すら失われてしまう恐れがあります。

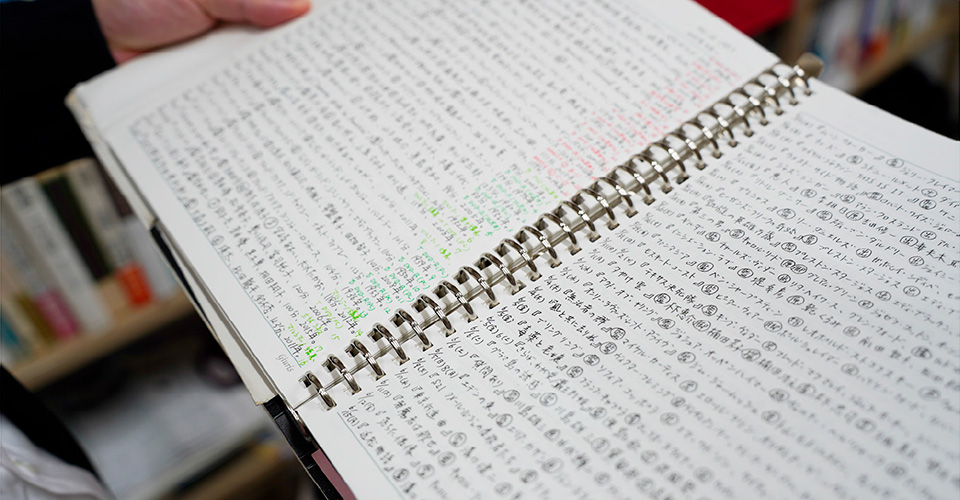

「最近はなかなか整理できていませんが(笑)」と言いつつも、学生時代から書き留めている映画の記録簿はすでに100ページ以上にもなる。

●映画鑑賞の方法も時代によって移り変わってきたんですね。

そうですね。最初期に映画館ができ始めた頃は、エアコンなどないわけですから、冬は寒いし夏は暑い。それが1950年代頃からは「最新の設備」として冷暖房を売りにする映画館も出てきました。「映画館に涼みに来てください」というような当時の広告が残っていて、夏場の暑い時間を涼しい映画館で過ごすことが一般大衆にとってのレジャーの一つだったことがうかがえます。家族や友達と気軽に出かけられる場所としての映画館の人気は今も変わりませんが、デジタル化によって人や社会のあり方とともに映画や映画館は今後も変わっていくのでしょう。

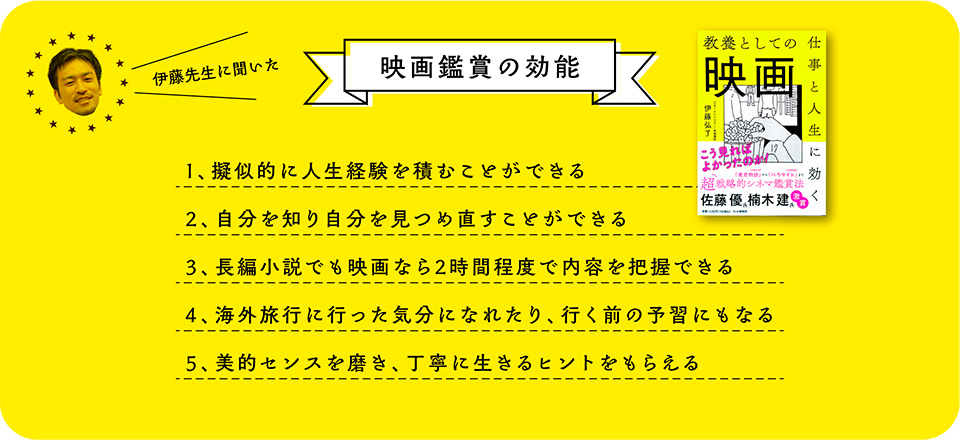

●映画鑑賞の効能について教えてください。

科学的なエビデンスを取っているわけではありませんが、良い効能がたくさんあると思いますよ。まずは、映画を観ることは、人生経験を積むようなことだと感じています。自分が経験したことのない世界を見せてくれて、まるで違う人生を体験しているような気分に浸ることができます。観終わって現実の世界に戻ってからも、いろんなことを考えさせてくれます。

映画鑑賞の効能をあえて人文学の角度から捉えるなら、やはり自分を見つめる機会になるということじゃないかなと思います。登場人物の心情に自分自身を重ねてみたり、まるでその場にいるような臨場感の中で、自分だったらどうするだろうかと考えたり、自分の感情がどんなときにどう動くのかを確認したりすることで、自分自身を知ることにつながると思います。

また、複数冊にわたるような長編の文学作品も映画だと2時間ほどで観ることができます。それから、映画は旅行の予習にもなります。実際、私が仕事でベラルーシに行くことになった際には、事前に現地のイメージを掴むためにベラルーシ映画を何本か観ました。チェルノブイリ原発事故の被害や、それまでよく知らなかった第二次世界大戦下の首都ミンスクでの壮絶な戦闘などの歴史的背景を知ることができましたし、それらに対するベラルーシの人々の意識の高さにも驚きました。事前に知識を入れてから仕事に臨んだことで、現地での交流や情報収集をスムーズに行うことができ、本当に助かりました。

海外に限らず、映画がきっかけで興味を持ち、その分野の学びを深めるといったこともあるでしょう。日本を代表する時代小説家の池波正太郎は「映画を観るとおしゃれになる」と言っていますが、知らず知らず映画から受ける影響によって美意識が変わるからかもしれません。衣裳や美術などの小道具に込められた一流の方々の美的センスを感じることで、感性が磨かれていくのだと思います。例えば、人の生きざまや暮らしを丁寧に描く作品では、調理する音や茶碗を拭く手つきなどが丁寧に心地よく表現され、視覚的に印象に残ります。また、出演者のちょっとした所作や佇まいの美しさは、自ずと鑑賞者の立ち居振る舞いに影響を及ぼすものです。