ケルナー広場に集まるNPO法人「時をつむぐ会」のメンバーの皆さん。前列左から2番目が續木さん。

写真:阿部了 文:阿部直美

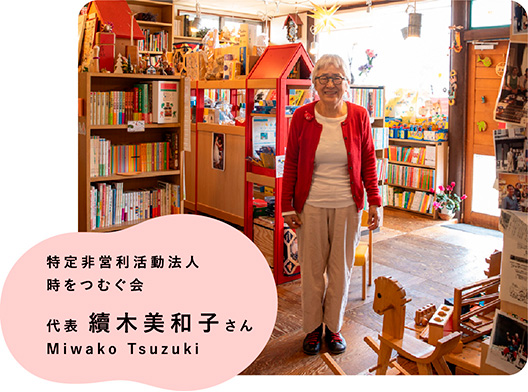

群馬県高崎市で、絵本の原画展を31年間も続けてきたNPO法人「時をつむぐ会」。

同法人が管理・運営する、観音山の麓の「ケルナー広場」も大人気に。

面白いことをいっぱい「種まき」してきた、「時をつむぐ会」代表の續木美和子さんに会いに行った。

續木さん家族が営む

本の家

〒370-0852

群馬県高崎市中居町

4丁目31-17

TEL:027-352-0006

https://honnoie.com/

営業時間 10:00~19:00

水曜定休日

群馬県高崎市に「本の家」はある。扉を開けるとカラフルな絵本や童話に迎えられ、大人だって心がウキウキしてしまう。ただ、店の奥まで見回せば、おや? と思うはずだ。壁には画家ミロコマチコさんの絵、絵本作家からの直筆メッセージや写真の数々。大きな木のテーブルからは、何か面白いことが進行中の気配を感じる。絵本と童話の専門店「本の家」は、NPO法人「時をつむぐ会」の事務局でもある。

代表の續木美和子さんは、よっぽど本好きの子ども時代を送ったのだろうなあ、と想像していたら、「それが、違うのよ」とニヤリとされた。「大人になってから、衝撃を受けたの。子どもの本って、こんなに面白いの? って」。結婚して高崎で暮らすことになった續木さんは、児童書専門店と出合う。気に入って、通い詰めた。双子の女の子が生まれてからは、せっせと読み聞かせをした。「娘たちが寝たら、その隙に本を読み耽っていたの。家の中はぐちゃぐちゃで片付けをしなくちゃいけないのに、そんなのは後回し。『大草原の小さな家』を読みながら、私の小さい頃だな、なんて思い出したりしてね」。北海道・富良野の農場で生まれ育った續木さん。飼っている鶏を絞め、絞った牛乳からバターを作り、母がパンを焼く。12月になると祖父が林の木を切って、クリスマスツリーに仕立ててくれた。自身が、物語に出てくるような暮らしをしていたというわけだ。

「うちの子たちが5歳の時、通っていた本屋が店を閉めるっていうの。うちの夫は残業続きで会社勤めがつらそうだし、じゃあ私たちが本屋をやってみる? って」。在庫の本ごと、店を引き継いだ。それが今の「本の家」の前身で、その5年後には住居も兼ねた現在の場所に移転した。店を始めると、予想外にお金が消えていく。困ったなあ、と頭を抱えていた時、出版社の営業の人に「種まきをしなきゃ」と言われた。種まきって? 大学の先生や文庫活動をしている人たちに、絵本や童話の魅力について話をしてもらおう。講演会だ、と思い立つ。労使会館を会場に、100人以上を集めることができた。そこからは、講演会以外にもお母さんたちを集めての勉強会などあちこちで種まきが行われ、気づけば續木さんの周りには女性たちが集うようになった。「時をつむぐ会」は、そんななかで発足した。

1995年、大きな転機が訪れる。アメリカ絵本の黄金時代を築いた作家の原画展「ガアグ・バートン・エッツ展」が東京で開催されると聞き、「ぜひ高崎でもやりたい」と「時をつむぐ会」も手を挙げたのだ。会場にぴったりの高崎シティギャラリーができたばかりだった。「350万円の企画料がかかるって聞いた時には、え?って思ったけど、500円の入場料をもらって7,000人入ればいいんじゃない? って。私、50円や100円に関してはケチなのに、350万になると感覚が分かんなくなっちゃうのよね。役所の人たちは、無理だって反対してたけどね」。あはは、と笑う續木さんだが、相当の肝っ玉である。

「私たちは文化を売るんだ」を合言葉に、チラシを配った。展示にまつわるすべてが手探りで、熱意あるのみ。蓋を開ければ大盛況で、1万人以上が来場した。「黒字だったから、次は林明子さんの原画見たくない? って仲間に聞いたんです。見たい見たいって意見が揃って、2回目は『林明子の世界』に決まりました」。展示する原画は、絵本の表紙から背表紙まで一冊分をまるごと。「来場者が、“亡くなった母の声が聞こえてくるようで涙が出た”なんて感想をくれてね、原画展は普通の絵とは違うんだって改めて思ったんです」。こうして、「たかさき絵本フェスティバル」は、毎年開催されることとなった。絵本作家にお願いに行くのも、展示内容を企画、設置するのもすべてがメンバーたちの手で行われてきた。2024年、この活動が評価されて「時をつむぐ会」は「第46回サントリー地域文化賞」を受賞。2025年1月で原画展は31回目を迎えた。

実は、「時をつむぐ会」の活動には、もう1つ大きな柱がある。観音山公園にある「ケルナー広場」の管理だ。そこに至るまでの話がとても興味深い。

2004年、續木さんたちはある講演会に参加した。玩具の輸入販売会社の主催で、ケルナースティックという木製玩具を作るドイツ人のハンス・ゲオルグ・ケルナー氏がゲストだった。「彼は公園の遊具も作っていたの。安全な遊具なんて世界中探してもない。危険を回避する力を育てなくちゃいけないんだ、って話を聞いて、そうだよねって思ったんです。日本ではその頃、事故を受けて公園から遊具が撤去されることが続いていたのよ。それでね、講演の後に駆け寄って“高崎に来てもらえますか”って言ったんです。彼のことを初めて知ったけど、通訳がいるこのタイミングを逃しちゃいけないと思って」

ちょうどその頃、観音山の麓にあった遊園地「カッパピア」が閉園。廃墟スポットなどと呼ばれ、高崎市は跡地の使い道を模索中だった。「時をつむぐ会」としては、そこに子ども向けの遊び場を作りたかった。ケルナーさんを知り、「この人だ」と直感してからの續木さんらの行動力は凄まじい。何度もドイツを訪れ関係を築き、日本では実績のなかった彼を知ってもらうため、本人を招いて講演会を開いた。粘り強く市長や関係者に訴え続け、12年もの歳月を経て2016年にケルナー広場が完成。独創的な遊具は、実際にケルナー氏と仲間たちが大工仕事をして作ったものだ。

今、「時をつむぐ会」が広場の管理を任されている。遊び場は、作りっぱなしではいけない。例えば、遊具から落下した時の骨折を防ぐため、スタッフは常に砂利を敷いた地面をスコップで掘り起こして柔らかくしている。ケルナーさんの構想を誰よりも理解して、製作の過程もすべて見てきたからこそ、スタッフは子どもたちの元気な姿を嬉しく思いながら、そっと見守ることもできるのだ。

續木さんたちが撒いたいくつもの種。それが今、あちこちで大きな木に育って、思わぬところに種を飛ばしている。たくさんの仲間に恵まれた續木さんの物語は、まだまだ続く。

スタッフたちが広場内を見回って、雑草として刈ってもいいもの、残したいものを確認している。イノシシやヘビが出た時の対処法、最近見た昆虫のことなど話題が広がる。週末にはスタッフが広場の奥「ピッピのおうち」で珈琲などの販売も。