多摩川は全長138km、流域面積1,240㎢を誇る一級河川。山梨県の笠取山に水源を発し、東京都西部から南部、そして東京都と神奈川県の都県境を流れて東京湾に至ります。その河川敷では、100万年以上前の化石も多く発見されており、かつて多摩川流域は海だったことがうかがえます。

東芝エレベータ株式会社は2014年から、多摩川下流域に位置する川崎市幸区内に本社を構えています。そんなご縁から、魚類化石が専門で、多摩川の魚類化石にも詳しい城西大学助教授、水田記念博物館大石化石ギャラリー学芸員の宮田真也さんにお話を伺いました。多摩川の河川敷を切り口として、太古の時代に思いを馳せてみるのも面白いのではないでしょうか。

多摩川の化石について

お話を伺ったのは

宮田真也さん

Shinya Miyata

Profile

城西大学 水田記念博物館大石化石ギャラリー 学芸員/理学部化学科(地学担当)助教 博士(理学)

学校法人城西大学

水田記念博物館大石化石ギャラリー

- 東京都千代田区平河町2-3-20

- 学校法人城西大学

- 東京紀尾井町キャンパス3号棟地下1階

場所によって、化石はすぐに見つかります

―多摩川河川敷で本当に化石が見つかるんですか? クジラの化石も発掘されているようですね。

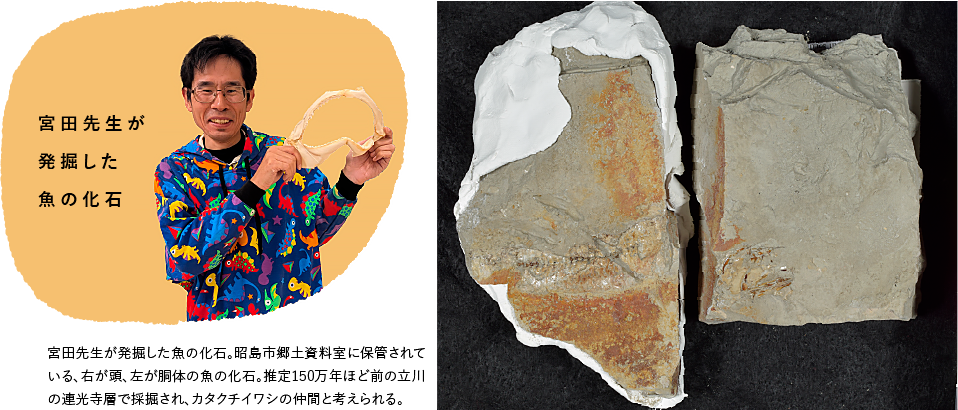

はい。東京都昭島市の多摩川河川敷で発見されたことで命名された「アキシマクジラ」のことですね。1961年、地元の教員だった方と4歳の息子さんが夏休みに昭島市の八高線鉄橋下で化石採取をした際に発見したそうです。東京都狛江市にある和泉多摩川駅近くの河川敷でも化石が出ることが昔から知られていて、クジラとまではいきませんが、一般の方でも行けば何かしら見つかることが多いですね。和泉多摩川周辺で、多摩川の川岸の地層に白いものが入っていると大抵は貝の化石です。よく常客のような親子連れの方などがいますので、その掘りくずを漁ってみると何か見つかるはずです。それが一番早く見つかる方法かもしれません(笑)。多摩川中流の東京都立川市あたりでは、貝の化石以外にもカタクチイワシの化石や鳥の化石も発見されています。古生物学関係者では多摩川周辺の上総層群がこれから面白くなりそうだと話しています。

―大昔は海だったということですね。

少なくとも関東平野のほとんどが海だった時代があります。神奈川県川崎市あたりでは、生田緑地につながる多摩川の上総層群飯室層という約139万年前の地層が分布していて、貝類のほかにカニやウニ、サメの歯やイルカ、面白い化石としてはカイギュウやアシカの骨も出ています。多摩川中流域に位置する東京都立川市や拝島市あたりでは、シカやゾウの足跡や、ゾウの化石も出ていることから、時代によっては陸地と海が入り混じっていたと考えられます。

―私たちが住んでいる大地は、今と全然違っていたのですね。

関東地方は大地を成す基盤の岩石が地下3000~4000mにあって、その上に大体1650万年前以降の海だった地層がかぶさっています。ただ、都市化などで地層を調べにくく、私たちが住んでいる首都圏の地下の地質構造もまだ分かっていないことが多いと聞きます。

―化石や地層を調べると地球の歴史が分かるんですね。

そうですね。古生物学の研究では、先行研究などを手がかりに、対象物を採取可能な地層かどうかを考察しながら化石を見つけます。

そのため、地層に関する知識が必要なのです。

多摩川河川敷には、丸石がゴロゴロ転がっている河原のところどころに、このような地層が露出している箇所がある。

地球の環境や生物の進化なども化石や地層が教えてくれます

―化石から何が分かるんですか?

ものにもよりますが、一つには環境です。例えば、地層の中からアサリの仲間が見つかれば浅い海、マングローブの化石が見つかれば暖かい海の汽水域が広がっていたことが分かります。このように地層の環境を教えてくれる化石を示相化石と呼びます。貝や植物の花粉の化石を見てみると、同じエリアでも時代によって温暖だった時代、寒かった時代がその地層から分かります。そのため、同じ時間軸で他の地域と比べることで地球全体の温度の変化も分かるわけです。それから、生物の進化です。例えば一部の恐竜に羽毛が見つかったり、鳥類と一部の恐竜だけにあるブーメランのような形の叉骨という骨があったりすることなどは、鳥類が恐竜から進化したと考えられる根拠になっています。

―先生が魚類化石の研究を始められたきっかけは?

そもそも古生物に興味を持ち始めたのは小学2年生のとき、恐竜のおもちゃを買ってもらったのが、一番最初です。大昔、こんな面白い生き物がいたんだということに惹かれて、こっちの分野に入ってきちゃいました。ただ、恐竜だと日本ではほとんど骨の一部しか見つけられないとか、そもそも自分の場合、恐竜の仲間である鳥に興味がなくて、それより釣りが好きなので魚は面白いなと。しかも、魚類化石は日本中どこでも出てきて恐竜と違って基本的に全身骨格が扱えますし、たまたま魚類を扱う専門家が少なかったんです。せっかく研究するなら全身を扱いたいですよね。同じ古生物学の分野でも、恐竜、ゾウ、カメなどそれぞれ専門分野があるんです。発掘された化石は、近くの博物館などで展示や収蔵されていて、多摩川関係の化石は、昭島市郷土資料室(アキシマエンシス)や神奈川県立 生命の星・地球博物館などが有名ですね。

河原で見かけた親子。初めて来て30分ほどで化石らしいものを見つけたと言う。確かに、何やら生物らしきもの?が浮き出て見える。

―現場で採取するには何が必要ですか?

自分の場合は研究に使うこともあるため、ハンマーやタガネ、マイナスドライバー、ピンセットや瞬間接着剤などを持って行きます。初心者ならインターネットなどで探せば採掘体験できるところもあったりします。多摩川であれば化石が出てくるところは限られますが、河原の散策がてら行くのもいいですね。

―気を付けることは?

安全第一です。河川ではコケなどで滑りやすいところもありますし、河口付近であれば満潮時の潮位や、台風や大雨の影響などで川が増水したりしている場合、危険ですので絶対に行ってはいけません。それから季節やその日の天候によっては、熱中症や落雷などにも気を付けなければなりません。また、地権者の土地などには入ってはいけませんし、誰かの所有地でなくとも集団で大規模に行う場合は許可が必要だったりします。よく調べることが大事です。くれぐれも自己責任でお願いします。

―化石を通してどんなことを伝えていきたいですか?

身近なところに何百万年以上も前のお宝が眠っているということを知って、何かを感じてもらえるといいなと思います。化石は地層中に含まれています。地層のことを知ることは、自分たちが住んでいる大地を知ることにもつながります。地質学的な背景は私たちが住んでいる地形や地下の地質構造、湧き水が出ているところなどとも関連しています。自分たちが住んでいる大地の成り立ちに少し関心を持ってみることは、自分たちが現在住んでいるところの環境や未来を考えることかもしれません。ぜひ近くの博物館などに足を運んでみてください。美しい化石や標本たちが何かを語りかけてくるかもしれません。