建設業のリモート化はどこまで進んだか

コロナ禍の時代を超えた先にあるものは

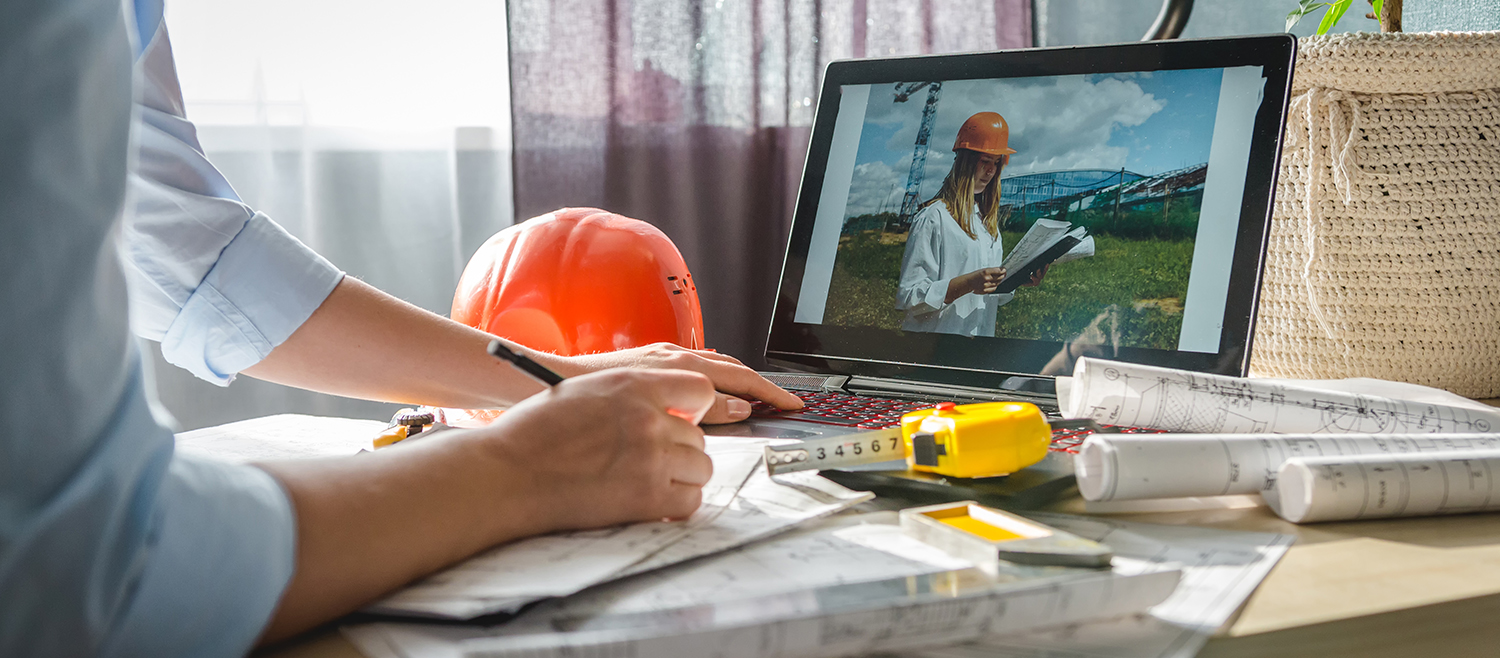

新型コロナウイルス感染症の収束が見えない中、現在、ニューノーマル(新常態)への対応が求められ、あらゆる業界で「リモート化」がキーワードになっています。これまで「現地生産」が大きなハードルとなっていた建設業界も例外ではありません。

今回は、建設業界ではどのように対応しているのか、社会インフラの専門家として活躍中の野中賢さんにお伺いしました。

日経BP 総合研究所 社会インフララボ 上席研究員

1992年日経BP入社。建設専門誌『日経コンストラクション』で、主に建設技術、インフラの維持管理、まちづくり、景観などのテーマを担当。2012年10月から同誌編集長。2019年4月から現職。2020年に刊行された『建設テック未来戦略』の執筆も担当。

建設業界にも押し寄せる大きな変化の流れ

──働き方改革が進んでいる今、建設業界はどんな状況にありますか。

野中建設といえば、「現場」中心の仕事というイメージが先行しているため、働き方改革が難しい職場という感じがあるかもしれません。しかし、建設業界ではもともと人材不足の解消が大きなテーマになっていましたので、実は業務効率化についての取り組みに関しては以前から積極的だったのです。もちろん一方には、現場仕事ならではの問題があったのは確か。例えば、施工管理の責任者は昼には現場に詰めて、現場の業務を終えると事務所へ戻って書類をまとめる、などといった働き方を当然とする風潮が続いてきました。

変化のきっかけは、2018年に成立した「働き方改革関連法案」。2019年からは順次施行され、残業時間規制に関して、現在は猶予されている建設業でも2024年4月から適用されます。猶予撤廃の期限は着実に近づいてくるので、働き方改革を行うしかないという状況になっていたのです。そのためには、年度末に集中しがちな工期を適正に設定し、生産性を向上しなければなりません。そんな状況下にコロナ禍が発生し、生産性向上の一手段にすぎなかった「リモート化」が、目的そのものに変わったという印象を持っています。

個人的に重要なポイントだと感じているのは2点です。ひとつは、現場をベースとした業務が中心となる以上、従来までのワークフローそのものを刷新する必要があるということ。もうひとつは、ITを活用して現場の生産性を高めること。もちろん、「リモート化」を推進する上でもITは欠かせません。そうした下地もあって、従来はそれほど強く意識されていなかった「リモート化」に対して、現在、前向きに取り組まれている状況ではないかと思います。

──建設業界のテレワークの現状はどうなっているのでしょうか。

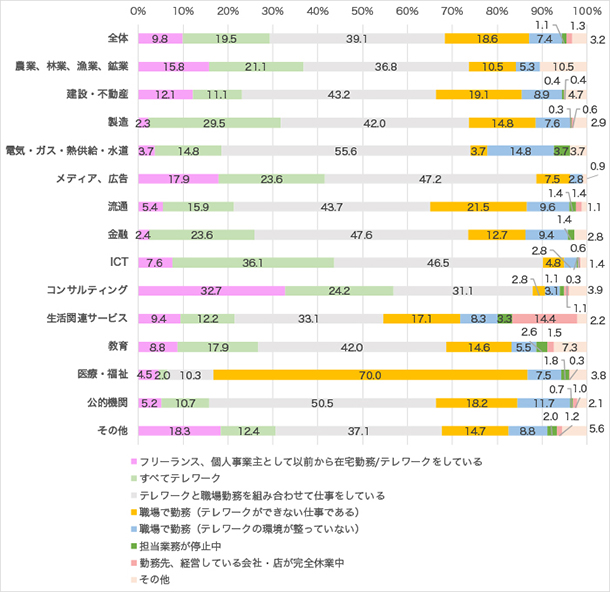

野中2020年5月段階の在宅勤務/テレワークの状況を、日経BP総合研究所がまとめた資料があります。建設・不動産という業種分類になってしまうのですが、これによれば「すべてテレワーク」という回答は11.1%のみ。しかし逆に「職場で勤務」という回答も28%にすぎません。つまり、現状でも全体の2/3はテレワークを実施しているということです。これは業務別の個別条件が絡んでの結果と考えられます。

出典:日経BP総合研究所「5年後の未来に関する調査<全産業編>」(2020年5月実施)より

わかりやすい例の代表は設計でしょう。個人事務所は別として、複数の担当者がそれぞれの部分を分担しながら進行して最終的にまとめ上げるというワークフローですから、情報共有とコミュニケーションの仕組みが整っていれば、事務所に集まって行わなければならないという業務ではないのです。

もちろん設計に限らず、いつも足かせとなってきた現場での施工も変わってきました。例えば、施工管理は現場につきっきりでなくてもできる業務ですから、できる部分はリモートでやろうという動きが生まれてきています。また、ビルの内装工事などは、すでにロボットで完全自動化できるところまで来ていますし、柱鉄骨を自動溶接するロボットが現場に導入される例も出てきました。ダム工事では、ダンプやブルドーザーなどの複数の自律型重機を協調させながら、オペレーターの操作なしに単純作業や繰り返し作業を行う取り組みも実現しています。5Gといった通信環境の急速な向上や建機の遠隔操作技術の進歩が、こういった現場施工での人力代替策と密接に関係しています。

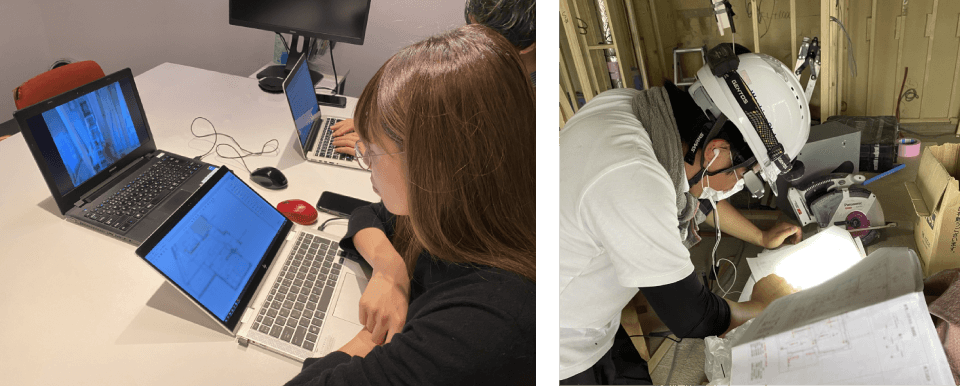

写真提供:リノベる

各種技術革新がリモート化を後押し

──建設業界のリモート化を推進する技術には何があるでしょうか。

野中先ほど挙げた5Gへの期待は非常に大きいですね。無人化に必須の遠隔操作ではタイムラグは致命的。その点からも、5Gの「低遅延・大容量・超高速」の可能性には期待が集まります(参考記事)。いくら人力の代替が重要だといっても、結局、使いにくいもの、操作に大きなストレスを感じるものは導入が進みません。すでに多くの技術がありますし、これからも出てくるでしょうが、実際に根づくかどうかのポイントはその辺にあると思います。

ドローンの可能性も広がっていて、ダム壁面や高所にある部材の疲労度検査、狭小空間にある設備の点検など様々なところで利用されています。また、技術的にそれほど困難なものでなければ、ドローンにリモートアームなどを取り付け、補修や修繕に活用することも十分考えられるはずです。そのほか、4足歩行型のロボットを、トンネル工事の現場監督の代替に利用する計画も動き出していますし、各種の施工ロボットが現場での作業を行うという未来は決して遠くないところまで来ています。

写真提供:Liberaware(https://liberaware.co.jp/inspection/)

技術的な部分では、AR/VRの可能性も大きいでしょう。これも通信技術と密接に絡みますが、仮想現実が実用化レベルまで進んでいけば、建設業界の様々な業務の仕組みを一変させることも可能です。これは映画『アバター』の世界が実現することですから、間違いなく仕事も一変します。すでに大型メガネのようなHoloLens(ホロレンズ)を使って、現実の映像の中に3次元ホログラムを重ね合わせて表示させ、それを見ながら複数人で協議する試みが、いくつか実施されるまでになってきました。

写真提供:インフォマティクス

リモート化が建設業界を一変させる

──リモートワークの進展で、建設業界にはどんな変化が生まれますか。

野中個人的には、ある種のビックデータの活用可否が一番のポイントのような気がします。建築であれ土木であれ、最も重要な個々の施工計画はトータルな意味で現場所長の頭の中にあります。それぞれに蓄積されたその暗黙知のような経験や知識を、新しい現場に応用して対応していくのが従来までの仕組みでした。もし、それをデータとしてまとめ、場面場面で必要なものを取り出して活用できれば、これほど素晴らしいことはありません。

より現実的なところでいえば、人手不足と生産性向上という基本的な条件が変わらない以上、リモート対応が一層加速していくことは間違いありません。そのための技術的な裏づけやインフラも準備できています。そこで大切になってくるのは、やはりワークフローの再整備です。従来までのルールのようなものをどこまで変えて新しいものに置き換えていくかが重要になります。

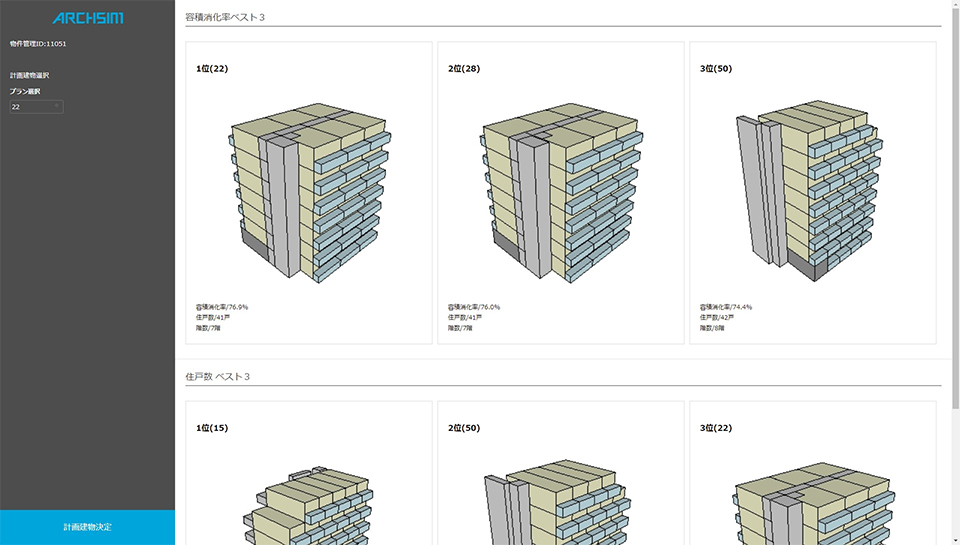

その上で、川上から川下までを俯瞰すると、設計分野は必要なツールとインフラがどんどん充実していますから、リモート化は一直線に進むでしょう。例を挙げると、建築・不動産・管理事業を中心に事業を展開するスターツでは、グループ会社である株式会社スターツ総合研究所が開発した賃貸住宅の建築計画と事業計画を短時間かつ簡単に作成できるWebサービス「ARCHSIM(アーキシム)」を利用。一部にAIが活用されており、通常1週間程度かかっていた計画作業を平均17分に短縮します。

施工の発注元には、先ほどのワークフローの整備という重要な役割があります。元請けの現場管理は遠隔操作やロボットへの移管が進んでいくはず。ただし、緊急時の確認方法や作業員の動線に関するルールの再整備は必要になってくるでしょう。人力の省力化は下請けの現場施工でも変わりません。

写真提供:株式会社スターツ総合研究所

ただ、そのすべてで重要になってくるのは、すべての内容を自動化/リモート化する必要はないという点です。ひとつには費用対効果の問題。効率性などからまだまだ人間に任せた方が効果的なものはありますし、それは将来も変わらないと考えられます。つまり、自動化/リモート化する業務と人間が担当する業務の切り分けが大きなポイントになってくる中で、将来的な建設業界の形が作られていくのではないでしょうか。

次回は「建築系雑誌 編集長座談会(1)~日本の建設業界の現在と未来~」です。

乞うご期待!