パンデミックは都市をどう変えるのか?

ビフォー・コロナとアフター・コロナ

歴史を振り返ると、人類は幾度となくパンデミックに遭遇し、その都度、都市のあり方を変えてきました。

今回の新型コロナウイルス感染症も、都市の構造と我々の生活に大きな影響を与えるのではないかと考えられています。

今回は、静岡文化芸術大学デザイン学部の松田達准教授に、パンデミックと都市計画の変化を歴史的に振り返りながら、アフター・コロナの都市の将来像について展望していただきます。

静岡文化芸術大学デザイン学部准教授・建築家

1975年生まれ。1999年東京大学大学院工学系研究科建築学専攻修了。文化庁派遣芸術家在外研修員としてパリにて研修。東京大学先端科学技術研究センター助教、武蔵野大学工学部建築デザイン学科専任講師を経て、2020年より現職。松田達建築設計事務所主宰。主な著書に『記号の海に浮かぶ〈しま〉―見えない都市(磯崎新建築論集2)』(岩波書店、2013年)(編著)など。

感染症との戦いの中で変わる都市や建築

──これまでの感染症との戦いは?

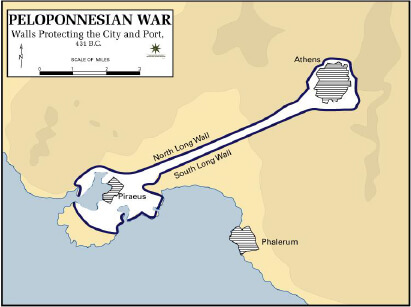

松田人類はつねに感染症に悩まされ続けてきました。紀元前12世紀の古代エジプトで、すでに天然痘と見られる痕跡がミイラに見つかっています。紀元前5世紀の古代ギリシアでも、ペロポネソス戦争時の天然痘らしき疫病が、トゥキディデスの『戦記』に記録されています。

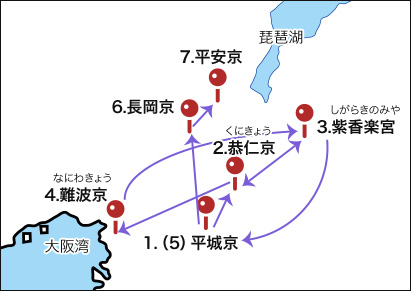

日本でも奈良時代(710~794年)の735年から737年に、天然痘と見られる感染症が大流行しました。遣唐使や

この8世紀頃には、何度も遷都が行われました。100年に8回という驚くべき頻度です。内乱、天災、疫病などが原因だといわれていますが、興味深いのはいくつかの遷都で、水不足による汚水処理の不具合という衛生面の問題が理由に挙げられているところです。都市計画というより、都市そのものの場所を変えたところが特徴的だと思います。

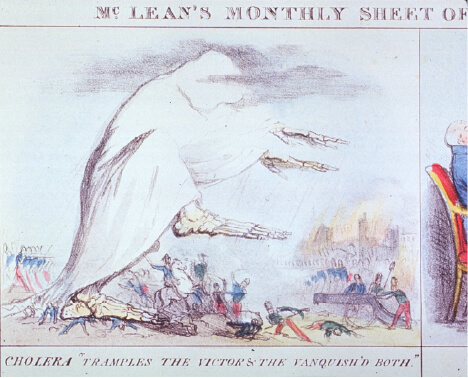

時代を下ります。1826年にインドの聖地ハリドワールで発生したコレラは、ヨーロッパに到達しました。1830年秋にロシア、1831年春に東欧、8月にドイツ、9月にイギリスと達します。1832年のパリから見た状況は、2020年の日本と重なることが多いので、紹介しておきます。

迫り来る感染症の危機を受け、パリでは1831年8月に中央衛生委員会が立ち上げられ、階層的に衛生管理を行います。しかし1832年2月に最初の感染者の噂が広がり、3月26日には、料理人、10歳の少女、露天商、卵売りという最初の4人の死者が出ました。その後、瞬く間に感染者数と死者数が拡大します。ピークの4月14日までに、感染者は12,000人から13,000人、死者は7,000人と記録されています。5月半ばから6月半ばまで、いったん流行が落ち着きますが、6月末から7月半ばにかけて再燃し、7月18日の一日の死者数は225人まで膨れます。パリでのコレラ流行が落ち着くのは、10月に入ってからでした。こうした流れは、2020年の日本の状況と驚くほど似ています。文書主義のフランスでは、当時、死亡証明書や霊柩馬車が追いつかなかったそうですが、それも給付金支給やマスク配布が遅れた現在の日本に重なります。

──パリの建築や都市計画に与えた影響は?

松田19世紀半ばのヨーロッパでは、まだコレラなど感染症の原因はわかっておらず、大きく2つの説が対立していました。「悪い空気」によって感染するという「

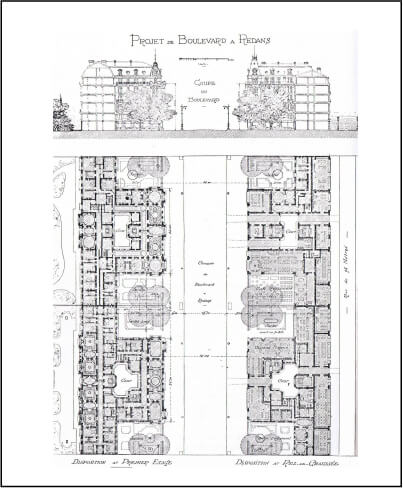

ナポレオン3世のもと1853年にセーヌ県知事に任ぜられたジョルジュ・オースマン※2は、パリ大改造を始めます。壮麗な建築による都市の美化を行うと同時に、スラムの一掃、上下水道の整備、公園の整備など、多角的な都市整備を行います。中世的な細街路は不衛生とされ、ブールヴァールと呼ばれる大通りが通されていきました。瘴気説は正確ではありませんでしたが、不衛生な環境を取り除くことは、感染症への正しい対応だったわけです。

出典:Robert Seymour, Cholera “Tramples the victors & the vanquished both.”, National Library of Medicine

──パリ改造は感染症対策として大きな成果を上げたと。

松田はい。ただ19世紀後半の人口急増は、それ以上の勢いを持っていました。パリでは中庭が侵食されていきます。パリには城壁という物理的な境界があり、1859年に建物高さは20mまでと制限されます。居住空間を確保するため、建物は中庭側に拡張されていきます。縮小する中庭に対し、1872年に法令で中庭や小中庭(クーレット)の最小面積が定められます。1884年には、その最小面積が縮小されます。中庭の縮小は日当たりの悪い居住環境を生み出し、結核患者も増やします。

そこで1902年には、「中庭」という定義を大幅に変え、前面中庭や階段状中庭を認めた法令ができます。それをもとに、ウジェーヌ・エナールによる「屈曲型大通り」案(1903年)、オーギュスト・ペレの「フランクリン街25番地の集合住宅」(1904年)や、アンリ・ソヴァージュの「アミロー街の集合住宅」(1930年)など、より開放的な「庭」を持つ都市建築が生まれていきました。

建物の前面に「中庭」がとられている

世界初のRC造集合住宅ともいわれている

写真提供:建築マップ

©松田達

※1 瘴気(ミアズマ):ルイ・パスツール、ロベルト・コッホらによる研究が進められるまで、現在の感染症に相当する病気を引き起こす原因と考えられていた「悪い空気」のこと。当時は、瘴気をいかに排除するかが公衆衛生上の重要な課題と考えられていた。

※2 ジョルジュ・オースマン:フランスの政治家で、1853年から1870年までセーヌ県知事を務めた。皇帝ナポレオン3世とともに進めたパリ市街の改造計画は、現在のパリの骨格を形づくっている。

密を避ける都市構造が感染症対策のポイント

──今後、日本で都市計画を進める際のポイントは?

松田「再配分」はキーワードのひとつかと思います。現時点で我々が有する「空間資源」をいかに使い直すかという観点が、重要になってくるのではないでしょうか。先日、たまたま入った飲食店で、アクリル板で仕切られたカウンターに座り注文をすると、料理が到着して食べ始めようとしたところで、店員がアクリル板をずらして面積を広く取ってくれました。これも空間的かつ時間的な再配分です。こうした小さな工夫は、建築や都市のスケールでも展開できるはずです。密度や道路の再配分など、すでに様々な提案があります。新しいものをつくらなくても、再配分が新しい価値を生み出すことは可能です。

一方、こうしたソフト的手法とは別に、長期的にはハード的手法も必要になると思います。気になるのは日本における「広場」の不在です。日本には欧米的な「広場」はほとんどありません。数層のボリュームによる連続的なファサードで囲まれた「広場」のことです。欧米の広場が「囲まれ」「立体的」な空間であるのに対し、日本の広場は「広がる」だけが条件で「平面的」です。そのため公園との区別も曖昧で、また「人が集まる」という意識が少ないと思います。パリのヴァンドーム広場やヴォージュ広場のように都市を切り取るかのような広場は、日本にほぼ存在していません。コロナ禍の現在、自宅にこもることなく、都市の中で安心して人々が集まりつつ一定の距離を保てるという空間は、あれば大変重宝されると思います。

──ポイントは密を避けるための空間の確保?

松田スケールは大きくなりますが、都心一極集中の多極分散化も挙げられると思います。1990年代に盛り上がり、いつの間にか忘れられた首都機能移転論も、今こそ議論されると面白いと思います。さすがに遷都は100年規模の話になりますが、世界的には20世紀に入ってからもかなり多くの事例があります。在宅勤務が進めば、住宅に運動のための空間やプチオフィス空間が必要となり、面積を確保しやすい地方移住は選択肢のひとつになると思います。

交通空間も重要です。公共交通機関が見直され、バスや地下鉄から自転車や自動車に流れることは予想できますが、中心市街地における自動車交通の抑制というこれまでの流れに対し、安全策としての自動車利用がどこまで増えるかは、気になるところです。コロナ禍直前まで、社会の趨勢は「所有」から「シェア」へと移行していました。しかし、そこには修正が加えられるでしょう。モビリティに関していえば、コロナ以前は、あらゆる交通手段を一体化したサービスとして考えるMaaS(Mobility as a Service:サービスとしてのモビリティ)が注目されていました。しかし、公共交通機関やシェア型サービスの優先順位は落ちるでしょうから、MaaSの方向がどう修正されるのか注目されます。

出典:国土交通省「日本版MaaSの推進」(https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/japanmaas/promotion/index.html)

ただ、新しいサービスも増えており、異なる未来はすぐに見えてくる気もします。2019年頃からシェア電動キックボードが注目され始めていました。アメリカではすでにGoogleマップで検索すれば、電動キックボードシェアリングも含めた経路が現れます。日本でも公道での実証実験が始まり、横浜国立大学など複数の大学での実験が始まったばかりでした。電動キックボードは同じシェアでも開放型なので、コロナ禍の影響は受けにくいと考えられます。さらに、超小型モビリティや自動運転技術による物流の無人化など、コロナが加速させる未来の方向性はいくつかあると思います。

トヨタ自動車がビャルケ・インゲルスらのグループ(BIG)を設計者に迎えて静岡県裾野市で進める近未来スマートシティ「Woven City(ウーヴン・シティ)」では、自動運転とMaaSを組み合わせた「e-Palette(イー・パレット)」の開発を進めており、東京オリンピック・パラリンピックで披露するはずでした。都市の未来として注目すべき動きだと思いますが、延期中に何らかの方向修正が加えられてもおかしくありません。

©Alex Genz(CC BY-SA 4.0)

──様々な可能性が考えられるわけですね。

松田はい。歴史的にも、危機が訪れることによって、都市は新たな方向を見出してきました。パリも感染症の危機などを乗り越えるため、都市が改造され現在に至ります。今の日本も世界も、今回の新型コロナウイルスの危機をどう乗り越えるかによって、我々は異なる未来に到達できるのだろうと思います。

次回は「アフター・コロナの時代に望まれるオフィス・住環境」です。

乞うご期待!