「夢の座談会」がついに実現!

建築業界誌の編集長3名による掟破りトーク!

vol.3 ~アフターコロナの建築業界の未来像~

シリーズでお届けしている業界誌の編集長座談会も今回が最終回。

ファイナルラウンドの今回は、コロナで変わった編集現場や業界の話を踏まえ、

「アフターコロナの建築業界の未来像」のテーマを掘り下げます。

少しだけ前振りすると……

「建築をつくらない設計者の活躍に期待」「設計事務所が出版社をつくる可能性」などなど……。

その真意は本文をお読みください!

『建築ジャーナル』 編集長/

企業組合建築ジャーナル監事

http://www.kj-web.or.jp/gekkan/index.html

南山大学文学部卒業。1981年企業組合建築ジャーナル入社後、各地勤務を経て2003年2月~2008年3月企業組合建築ジャーナル代表理事。現在編集長。

『設備と管理』編集長

https://www.ohmsha.co.jp/setukan/

明治大学文学部卒業。2000年より(株)オーム社。2007年『設備と管理』配属。2020年12月1日に編集長就任。

『建築知識』編集長/

株式会社エクスナレッジ取締役副社長

https://xknowledge-books.jp/kenchi

明治大学文学部卒業。業界誌の編集者を経て、2002年(株)エクスナレッジ入社。2002年より月刊『建築知識』の編集部員で、現在編集長。

自然の通風や採光の心地よさに注目が!

三輪アフターコロナの建築業界については、皆さん、どうお考えですか?

今は新型コロナの影響で住宅の換気量を増やすことが求められていますが、窓を開けると、どうしても省エネ性能は落ちますよね。省エネ住宅は気密性を高めるのがポイントですから、換気量を高めると、どうしても矛盾が出てきますね。

沼部換気については、様々なガイドライン※1が出ているのですが、基本的に同じ内容が記載されています。法改正されたわけではないので、換気の基準はこのままいくのではないでしょうか。基準をきちんと守ることが重要だと思います。

三輪積極的に外気を取り入れるシステムもいろいろ考えなければいけないと思いますが、自然の通風を活かし、家の快適性を評価できるようになればいいなと思っています。でも、気持ちのいい風というか外気を浴びる状態って体感ですよね。人によって感じ方も様々。心地よさという数値にしにくいものを指標化するのは難しいですね。

西川ほとんどの住宅設計者は「光と風を大切にしている」と言います。しかも採光と通風をなるべく機械に頼らずにやりたい、と。

我が家はうなぎの寝床みたいに長細い20坪の敷地に建っているのですが、2階にはお風呂と寝室が向かい合っている畳2畳分くらいの場所があるんですね。その部分は坪庭のようになっていて日が差し込みます。

この家に引っ越す前は、朝起きると、暗くてすぐ電気を点ける生活だったのですが、今は日差しと鳥の声で目が覚める生活をしています。こうした自然を活かした住宅が今後増えてくるんじゃないでしょうか。

三輪気持ちよさそうですね。うらやましい。

西川ぜひ見に来てください!

※1 様々なガイドライン:様々な学会、団体がガイドラインを公表しており、例えば、一般社団法人 日本ビルヂング協会連合会は「ビル事業における新型コロナウイルス感染症拡大予防ガイドライン」(http://www.jboma.or.jp/information/2020/05/4667/)を作成している。

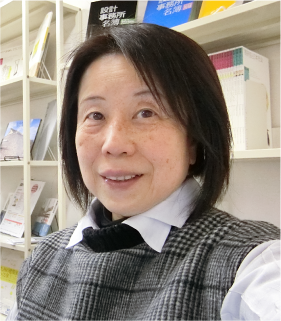

家に必要な機能を模索する設計者

三輪これまで都心の家は、どちらかというと様々な機能を外に追い出し、ミニマルにする方向で設計されてきました。コンビニがあるから買い置きはいらない、くつろぎたいならカフェに行けばいい、というサードプレイス※2の考え方です。しかし、新型コロナの影響で家にいる時間が長くなり、帰って寝るだけのものではなくなったことで、家の機能について考え直す動きが起きるんじゃないでしょうか。機能を一つずつ家に戻していくような作業です。

またLDKのL(リビング)についても設計者からそのあり方について話を伺うことがあります。「リビングはあるのが当たり前で、テレビがあって家族がなんとなく集まる場」という発想で設計されることが多かったと思います。これは思考停止状態かもしれませんね。そもそもリビングに鎮座しているテレビの役割が低下しています。それでも、みんなが集まりたくなるような仕掛けや、集まっても個々に好きなことができる場の提供が求められているのだと思います。

写真提供:『建築知識』2020年12月号より

また、テレワークという新しい働き方の定着も家のあり方が変わるきっかけになるかもしれません。人との関わりは会社で、自宅ではプライベートを充実というこれまでの考え方から、住宅自体が地域や社会とのつながりを重視したパブリックなものになるのか、プライベートをもっと充実する方向にいくのか……。私にはわからないのですが、住宅に関わる人たちは今、家の未来の形を一生懸命考えているところだと思います。

西川我が家は幅2.7mの道路に面した台東区の谷中にある築60年の家を建築家が改修したものです。もう10年も住んでいますが、メインの居住空間は2階とロフトで、1階は土間にして小さいコミュニティスペースにしています。地域住民が予約なしで、映画会とかちょっとした会合を催せるようにしていますが、土間っていうのは案外有効ですね。路地があって、土間がある。土間の奥は4畳半ほど小上がりの板の間になっていて、泊まりたい人がいたら誰でも泊まれるようになっています。特に民家を意識したわけではないんですが、建築家と話していくうちにそうなってしまったんです。

都市も変化するかもしれません。タワマンや超高層オフィスが見直され、車に頼らず、歩いてすべての用事を済ませられるような社会になる可能性があります。エレベーター技術も新しい形で活用されるかもしれません。ちょっと哲学的ですが、社会の変化についても今後考えていきたい。

※2 サードプレイス:自宅、職場(あるいは学校)とは別にある、もうひとつの自分の居場所。現代社会では、ファーストプレイス(自宅)、セカンドプレイス(職場あるいは学校)以外に、心休まる居心地のいい空間も必要になるということで、社会学者レイ・オルデンバーグが提唱した。

ロボットやAIの導入で変わるビル管理

沼部超高層オフィスのビル管理といえば、こんな話も聞きます。

50階程度の超高層で、各フロアに電気設備などの機械室があるのですが、その機械室への出入り口が8階と38階の2つしかないのです。いえ、正確に言うと、各フロアに出入り口があるのですが、テナント側からしか入れなくて、ビル管理者は使うことができません。

そのため、例えば30階でトラブルが起こると、38階から入って8階まで下りて(もしくは38階まで上って)出るということになり、毎日の点検やトラブル時に非常に苦労されています。しかもエレベーターがないので使えるのは階段のみなのです。

ほかにも、ある美術館では、床吹き出し空調なのですが、床下の配管スペースは「室」として計算されておらず、高さが80センチ程度しかないので立つことができません。そのため、毎日の点検は、サーフィンのパドリングのように台車(スケートボード)に腹ばいになって空調スペースを駆け巡っています。いざ修理となれば、道具類を持ちながらですから大変ですし、万が一、火災や地震などの災害時には危険です。

ビルは建てて完成ではありません。使われて初めて命が宿るわけで、いかにメンテナンスしやすいかということも、ビルを長く使うという観点から重要だと思っています。

写真提供:『設備と管理』2014年12月号より

三輪オーナーさんにとっては設備の部分は収益性の低いスペースで、設計者にとっては最低限必要なスペースを空けておけばよいと考えがちですね。だからどうしても設備にしわ寄せがいっているような気がします。

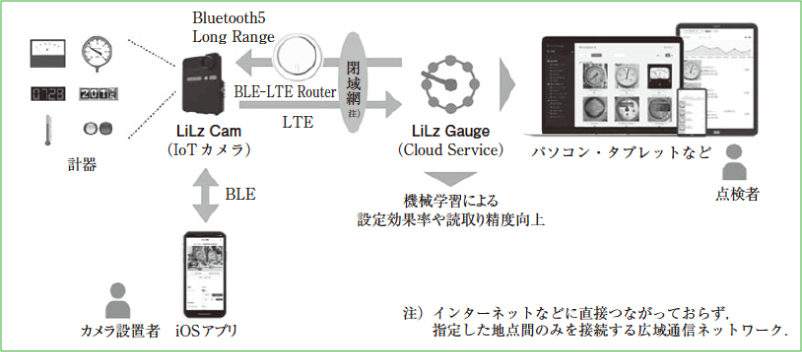

沼部光熱費の削減という意味で、ビル管理ではAIの発展にも注目しています。ロボットやAIでビルを管理していく時代が本当にすぐそこまで来ているんですが、まだまだ課題もあります。例えば、ある大型ショッピングセンターでは、現在AI技術を取り入れて、従来の管理手法に比べて30%のCO2排出量の削減を見込んでいます。入口やフロア各所にカメラを設置し、顔認識によって、来館者の性別や年代、着衣量などを画像解析してAIが空調管理をしています。

ただし、AI設備自体のメンテナンスコストがまだ不明なことやAIが判断できないこともあり、10年単位で見た時に、どこまでコスト削減になっているかはまだわかりませんが……。

写真提供:『設備と管理』2020年7月号より

「つくらない設計者」の活躍に期待

西川海外の建築家に話を聞くと、イギリスやフランスでは、新築の仕事は3割程度が普通なんだそうです。しかも、その少ない仕事を巨匠が受注してしまうので、「新築やったことないよ」なんて言ってました。

三輪今後、着工棟数は確実に減りますよね。新設住宅着工戸数も70万を切ると予想されています。新築を建てにくい時代に建築家としての仕事はどうなるのか。若い人たちは設計者の役割について考えているのではないでしょうか。

ただ、私は、設計者というのは編集者をもっと賢くしたみたいな存在だと考えています。編集能力も人をまとめる力も桁違いにある人たちなので、こうした時代になってもコーディネート力や編集能力を発揮することで十分食べていけると思います。

建築業界と、不動産や飲食・物販など他の業界との垣根はなくなりつつあります。例えばカフェや本屋を経営している設計者もいます。現状は集客の仕組みとしての副業が多いと思いますが、今後は設計者の職能を活かせる新たな分野が出てきて、「つくらない設計者像」というものがはっきり見えてくるのではないでしょうか。

写真提供:『建築知識』2021年1月号より

西川設計事務所が出版社をつくり、これまで考えてきたことや自社で設計してきた建築の写真を本にまとめるという試みもあります。考えてみると出版社って簡単につくれるんですよね。アマゾンなどを通せば販売もできるので、取次制度と関係なく自由に本がつくれる。建物をつくるだけではなく、情報もつくっていくという兼業設計事務所なども可能性があるんじゃないでしょうか。

三輪情報も建築も「構築する」という意味では同じですよね。こうした新しい建築家像が出てくるんじゃないかと思います。

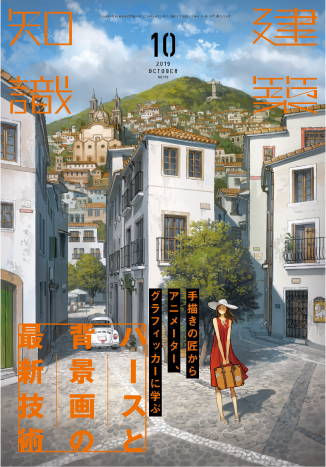

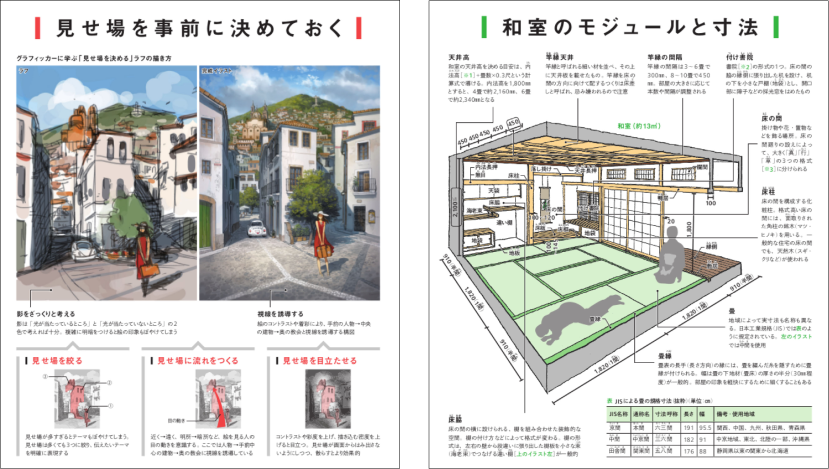

話は少しそれますが、我々の雑誌も、アニメーターやゲームデザイナーの絵画技法を取り上げた号が売れています。読者の多くは背景画などを描く方々で、建築関係以外に広がっているのを実感しています。彼らは紙の上やゲームの中に出てくる建築を設計者と同様設計しているんですね。違和感のない絵を描き切るには高度な建築の知識(寸法や部位名称など)も問われます。同様に、アニメーターの着彩方法や、キャラを引き立てるアングルの技術を設計者が学ぶことで、プレゼン力が大幅に上がると思います。他分野に出ていくのと同様に、他分野から学べることは多いと思いますね。

西川一般の人の審美眼にはアニメも影響しているのかもしれません。見慣れた風景が全部水没した、新海誠監督の『天気の子』のラストシーンは美しかったですね。建築家が手を加えず、自然の流れに任せた建築に対して美しさを感じる人も増えてきていると感じています。

沼部興味深い話がいろいろ飛び出して、楽しかったです。建築業界や設計者の世界は、今後ますます面白くなりそうですね。

新設着工棟数の減少など、厳しい現実に直面している建築業界。

そんな状況と対峙する設計者には、今後、これまでの延長線上にない新しい発想が求められることや、異分野に活躍のフィールドが広がっていることが今回の座談会から見えてきました。

今後も業界の変化は続きます。目が離せない3誌の特集に期待がさらに高まります。

次回は「『公共広場』ルネッサンス」です。

乞うご期待!